助成

震災アーカイブを、世界と未来に届けるために~大阪・関西万博で、放送局の役割を考える~【ABCリブラ 木戸崇之】

2024年度助成 イベント事業(後期)

震災の記録をどう未来へ伝えるか──。

阪神・淡路大震災の映像アーカイブを起点に、AIを活用した新たな検索機能の開発や、世界の放送局との国際シンポジウムに挑んだ、ABCリブラ・木戸崇之さんの実践記録です。

「万博に出展するなら『技術的に今できること』だけでは物足りないですよね。『未来』を見据えて『世界』とつながるものにしたいなぁ…」

2023年の春、朝日放送テレビ(ABC)サステナビリティ推進部の髙谷さんに提案を持ちかけた。2020年の放送文化基金賞の放送文化部門受賞で、贈呈式に一緒に登壇した、頼れる先輩である。

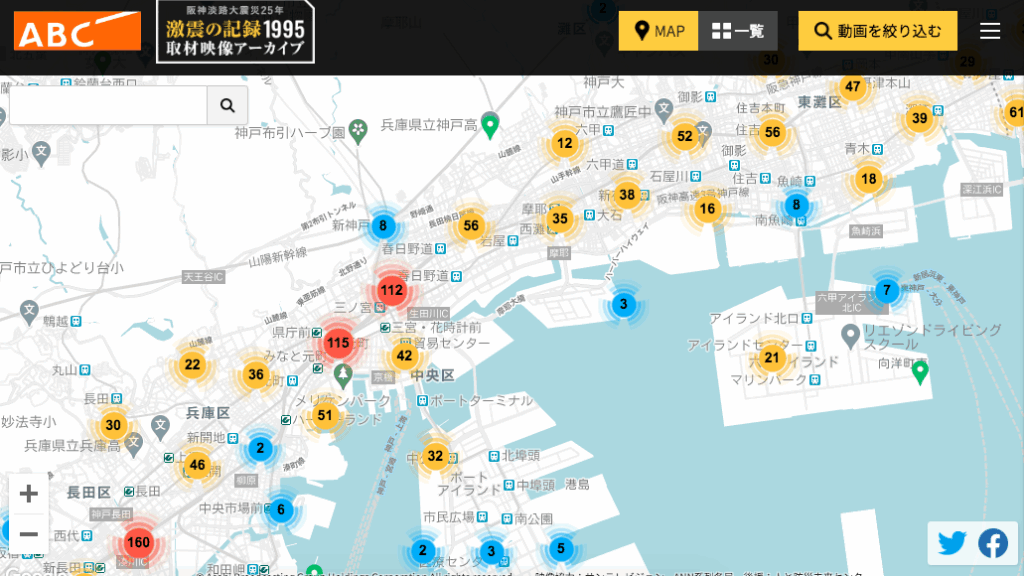

その時受賞した「激震の記録1995 阪神淡路大震災取材映像アーカイブ」。Googleマップ上にピンを並べ、その場所で取材した映像をWebサイト上で見られるようにした。公開した映像のボリュームとともに、その斬新な見せ方に注目が集まった。肖像権のポリシーを見直してモザイクなしで公開に踏み切ったことで、NHKをはじめ他局にもその動きが波及した。テレビの災害映像が「社会財」「公共財」として活かされる大きなきっかけになった。

阪神・淡路の被災地は、「災害伝承の壁」があるとされる30年の節目を迎えようとしていた。大阪・関西万博はちょうどその節目の年、2025年に予定されていた。ABCの地元、大阪で開かれる万博への出展は、震災アーカイブをバージョンアップし、世界にアピールするまたとない機会だ。

教訓を「未来」へ

~震災アーカイブをAIで検索する~

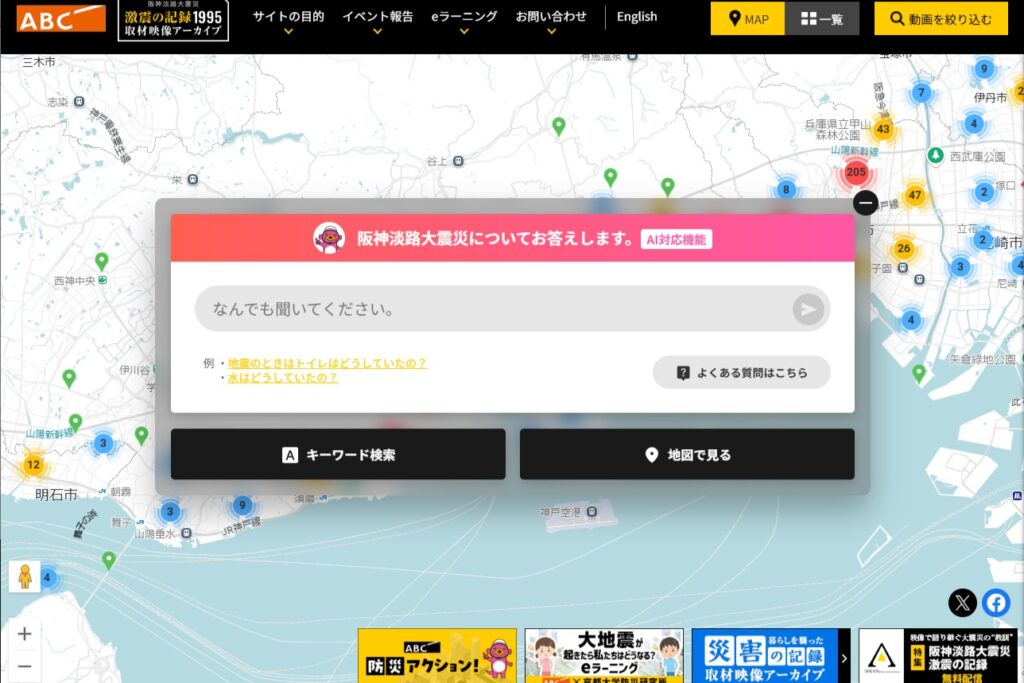

阪神・淡路大震災を知らない世代や、神戸にゆかりのない人々にとって、地図にピンが並んでいてもどこを押していいかわからない。今のままのアーカイブでは、そのうち誰も見なくなるだろう。教訓を「未来」に確実に伝えるために、震災を知らない人が質問しても満足できる回答と映像が出てくるようになるのが理想だ。

「震災アーカイブの映像をAIが推薦してくれる仕組みを作ってみたいんですが…」

「そんなことできんの?」

私も先輩も全くの文系。技術的なことはわからないが、にわかにもてはやされた生成AIを使えばできそうな気がする。そんな考えをもとに、開発ベンダーとテストを繰り返した。「ネコを飼っていて困ったことは?」「泥棒は増えたの?」「津波はどうだった?」「原発はどうなった?」短い質問をAIが膨らませて、学習させた教訓集から回答を示す。そしてそれに関連した映像をAIが選び出し、「レコメンド」する仕組みができあがった。

映像を全て見て覚えている私は欲が出て、「もっといい映像があるのになぁ…」と、まだ満足できずにいる。ただ、「震災をあまり知らない人」にとっては、AIならではの回答の揺らぎが、思いがけない映像との出会いのきっかけになり、新しい発見につながるようだ。AI検索技術が進歩すれば、どんどんブラッシュアップしていけると期待している。

震災アーカイブはWebで公開中

👉 阪神淡路大震災 激震の記録1995 取材映像アーカイブ

災害を取材した「世界」の放送局と知見を共有する

もうひとつ、「世界」とつながる、を実現するために、災害教訓の語りつぎから国際防災までを研究領域としてカバーする兵庫県立大学の阪本真由美教授を、先輩と二人で訪ねた。阪本さんとは、私が災害担当記者をしながら、神戸の「人と防災未来センター」で社外研修をしていた時に知り合った。その後の震災アーカイブの展開も、よく理解し評価してくれている。

「万博で、災害教訓をテーマにしたシンポジウムをしたらどうかと思っているんです。世界の災害ミュージアムとかを招いて…」

そう切り出した私たちに、阪本さんはすぐさまこう切り返した。

「放送局主催なんだから、災害を取材した世界の放送局を集めて議論したら?」

あまりに直接的過ぎて自分たちでは踏み出せなかったテーマに背中を押され、「そうしよう!」と方針が決まった。

招聘費用は放送文化基金から助成をいただけることになったが、ABCには海外の局とのコネクションがあまりない。特派員経験者など内外のルートを手当たり次第に探り、インドネシアからは、2004年のアチェの大津波を取材したメトロTVのワヤン・エカプトラCEO補佐役、そして2022年の火山噴火と津波を経験したトンガ放送委員会からヴィオラ・ウラカイCEOが参加してくれることになった。国内はNHKメディアイノベーションセンターの大石寛人さんと私が登壇。国連防災機関の松岡由季駐日代表の仲介で、ABUアジア・太平洋放送連盟からナタリア・イリエヴァさんが同席してくれることになった。

会場にやってきた5300人

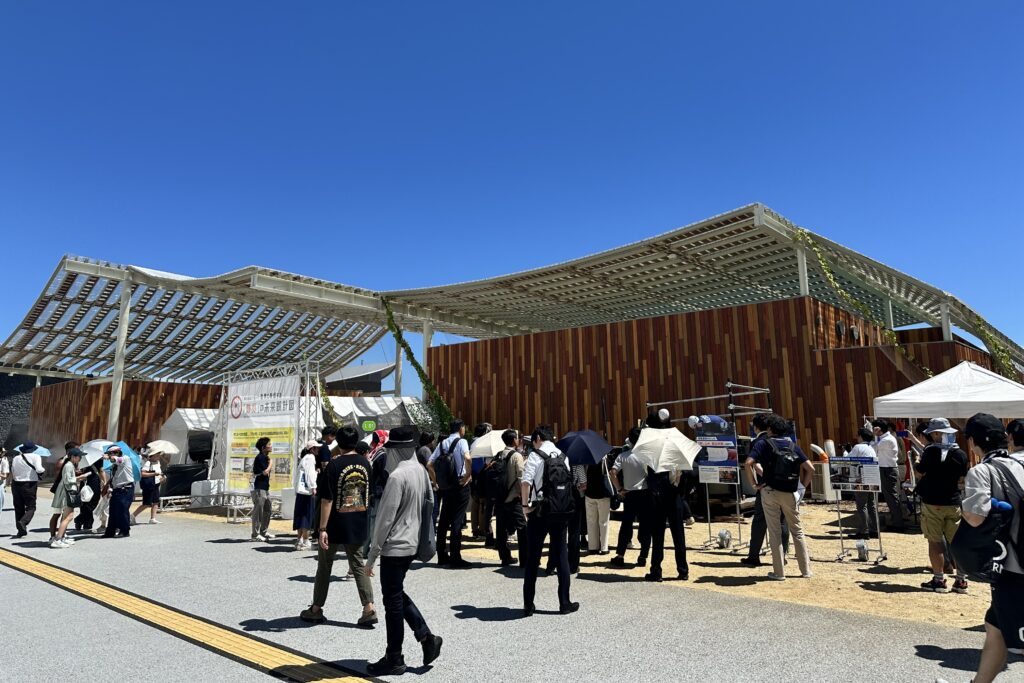

9月1日の防災の日、私たちのイベントが幕を開けた。万博内の西の端にあるギャラリーWestのひと棟で行ったオープニングシンポジウム「災害を伝える アーカイブと放送局の役割」。

東北大学災害国際科学研究所の柴山明寛准教授による基調講演のあと、阪本教授をモデレーターに、通訳を入れたパネルディスカッションへ。席はいっぱいに埋まった。

噴火と津波で光ケーブルが切れ、放送が唯一のライフラインになったというトンガの事例。メトロTVのワヤンさんからは、過去の取材映像を活用して視聴者を啓発するためには、記者の災害知識を高めることも必要との意見が出た。

ABUのナタリアさんからは、「災害アーカイブの活用を一部の熱心な局の取り組みに終わらせてはいけない。国際的な法的・制度的な枠組みが必要ではないか」という熱い提言がなされ、この意見は阪本教授のインタビューとして、NHKのニュースでしっかりと放送された。一民放局主催のイベントを報道してくれたNHKのみなさんにも、この場を借りて感謝したい。

もうひとつの建物では「世界に発信する防災の未来設計図」と題して展示を展開。私たちの震災アーカイブの最大の特徴でもある、たくさんのインタビュー映像で教訓を学んだり、AIレコメンド機能を体験したりできるゾーンを用意した。

30年前のアーカイブ映像と3D撮影した今の映像を組み合わせ、JR六甲道駅の復興を表現したVRドームシアターでは多くの人が足を止めた。大屋根リングからかなり遠い場所なので、「1日300人も来てくれたら上出来」と考えていたが、フタを開ければ4日間で5300人もの人が、万博で私たちの震災アーカイブに触れてくれた。

このイベントの実現はまさに、大阪で、関西で万博があったからこその「レガシー」だ。「放送メディアとして、減災のためにまだまだやるべきことがある」。そんな勇気が湧いてきた。

残念なのはこのイベントの成功を、髙谷先輩とともに見ることができなかったことである。先輩は昨年11月、ABC主催の防災イベントの前々日に自宅で突然亡くなった。「あとはまかした、ええようにやっといてくれや」とも言わずに…59歳だった。

万博のイベントでは4日目の最終日を終え、展示室を閉じた途端に強い雨が降ってきた。お客さんがいる間は雨を降らせないようにと、先輩があちこち根回しをしてくれたんだろうと思っている。

プロフィール

木戸 崇之(きど たかゆき)

(株)エー・ビー・シー リブラ ビジネス開発部長(朝日放送テレビ報道局出向)

1995年入社。2014年 人と防災未来センターに研修派遣。郵便番号による「災害情報のエリア限定強制表示」を発案し、国内初導入。2020年には「阪神淡路大震災取材映像アーカイブ」の公開を主導する。現在は、より幅広い映像アーカイブの利活用などに注力。

2024年度助成イベント事業(後期)

「大阪・関西万博 災害映像の教訓を未来につなぐイベント・国際シンポジウム」

大阪・関西万博 防災の未来設計図プロジェクト

プロデューサー 木戸崇之(エー・ビー・シー リブラ ビジネス開発部長)

▶HBF事務局のイベント参加レポートはコチラ

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る