HBF CROSS

ABU賞2025 チンギスカンの国で考えた

梅岡 宏(放送文化基金 専務理事)

モンゴルの首都ウランバートルの9月は夏から秋へと一気にその表情を変えていく。晴れた日は緑の連なる見渡すかぎりの大草原を心地よい風が吹き抜け、鎮座する巨大なチンギスカン像がかつて世界帝国を夢見たように彼方を見つめる。

小さな島国でテレビ番組を制作してきた経験などを否応もなく飛び越えて、大きな視野でクリエイティブなことに挑戦してみたいと思わせる光景だ。

広がるアジア太平洋の舞台、ABU賞

ABU(アジア・太平洋放送連合)が主催する国際放送コンクール・ABU賞の授賞式が9月、ウランバートルで開催された。ABUが設立されたのは1964年。現在、66の国と地域から228の放送機関などが加盟している。当初ラジオとテレビ部門でスタートした表彰は、ドラマやドキュメンタリー、音楽番組とジャンルの幅を広げて、現在はラジオ7部門、テレビ7部門、デジタルコンテンツ部門の計15部門。エミー賞など欧米中心の国際賞と違って、アジア・太平洋の視点で優れた番組を表彰する、アジアを代表する放送賞である。

近年ここでも中国の勢いが目立つ。今年のデジタル部門ではファイナリスト5作品のうち中国が4作品を占めるなど存在感を示した。

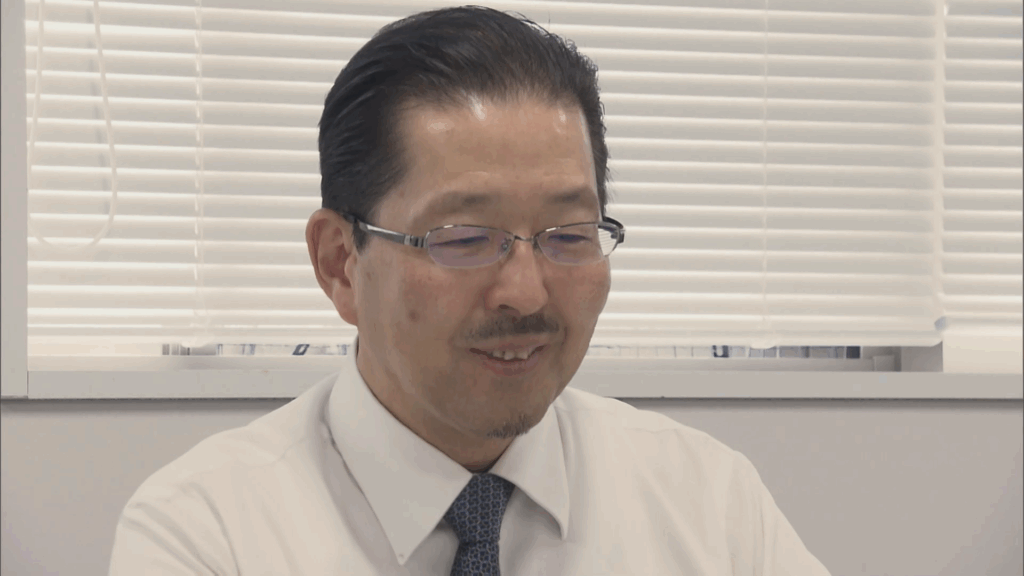

『救いの時差』ードラッグロスを描いたABU賞受賞作

そうした中、テレビドキュメンタリー部門で、メ~テレ(名古屋テレビ放送)制作の『メ~テレドキュメント 救いの時差~ある小児がん医師の呻吟(しんぎん)~』が最優秀賞であるABU賞を受賞した。プロデューサーは村瀬史憲さん。

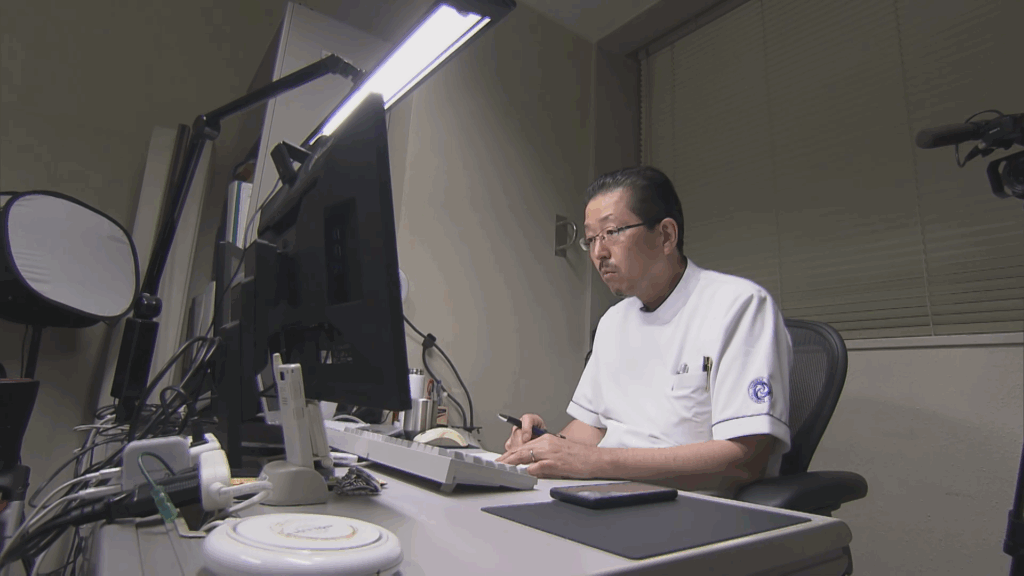

欧米で使用できる薬が日本では使えない「ドラッグロス」の現状に迫った番組。小児がんの一種、再発すると日本国内では治療法がない神経芽腫を患った2人の少女に密着する。主治医の高橋義行医師は、海外で有効性が確認されている細胞療法を研究しているが、国内では承認されていない。少女のうち1人はイタリアに渡って細胞療法の臨床試験を受けて命をつなぎ、日本に残った1人は今年2月に亡くなった。国の違いがもたらす最新医療の「時差」の問題、そこでの医師の“呻吟”を描いた。

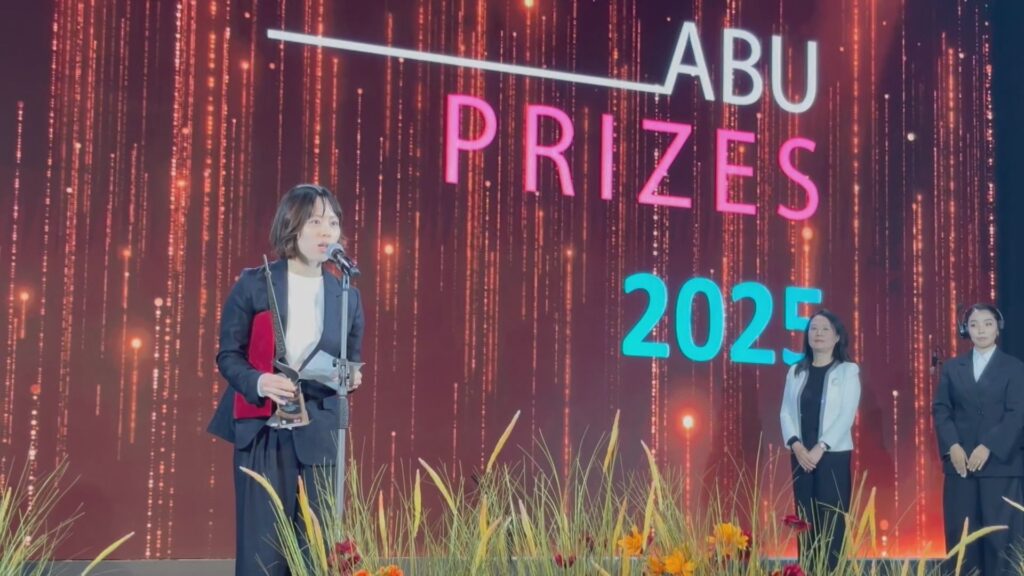

小澄ディレクター、国際舞台で思いを語る

制作者の小澄珠里(こすみ・じゅり)さんが登壇した。入社7年目の30歳。医療担当となって2年あまり、この2人の少女と家族の信頼を得ながら、医師の懐に入り込んで取材を進めてきた。長尺番組を作るのは数本目という。日本国内の賞を飛び越え、いきなり世界の場での受賞だ。

「この番組を作ったのは、命は同じなのに、ほんのわずかな差で助かる命と助からない命があるのはなぜなのかという疑問を提示したいという思いからでした。受賞がドラッグロスの現状を多くの人に知ってもらうきっかけになることを願っています」

しっかり練習したという英語で、堂々と制作者としての思いを語った。

若いころ私も国際賞の受賞でスピーチしたことがあるが、制作者の熱意を伝えることができたかと言われれば心もとない次第だった記憶がある。若い女性たちの、物怖じせずにしっかりと自分を表現する力、これからの世界に通じるものを感じさせた。

高橋医師の“呻吟”、国境を越えて響いた

それにしても、ドラッグロスとは極めて日本特有の医療問題のはず。こうした日本的な事情が世界の関心を呼ぶのか。

審査講評は、

「真に世界水準に到達した数少ない作品の一つ。緊迫感と感情の揺さぶりを兼ね備えた物語は、プレッシャーのかかる医療従事者が直面する倫理的かつ個人的な複雑さを鮮やかに描き出している。緻密に織り込まれたストーリーテリングは、臨床的なリアリティと人間の脆さを巧みにバランスさせ、視聴者に深い没入感をもたらす」と評価する。

「呻吟」、英語のタイトルでは 「Dilemma」。

「呻吟」とは苦しみうめくこと。苦闘とか葛藤とか、よく使いがちなタイトルでないのが面白い。

確かに高橋医師は、治療の末に亡くなった子供たちの親に「申し訳ない気持ちで、どういう顔して何を話したらいいか分からない」と正直に話し、悔しさを滲ませる人柄だ。「責められたら心が折れてしまうから会う勇気がなかった」と打ち明けると、逆に親たちに勇気づけられたりする。

高橋医師は細胞療法の治験に奔走するが、国内での新薬開発は時間がかかり、特に子ども向けの新薬は採算がとりづらく製薬会社が消極的になっているという。患者の命と向き合い、そうした事情にも翻弄される日々。その呻吟が、世界に届いた。

人間をしっかりと描くことは、それ自体が世界に通じるメッセージとなる。

制作者よ、世界に思いを届けよう

国内の賞も制作者を勇気づけるが、国際的な舞台で世界各国のテレビ関係者に囲まれる国際賞は、別の勇気を与えることだろう。何よりも、国際的な審査委員たちは番組をどう見たのか、国際的な評価やフィードバックを直接受けられるのは貴重な機会である。世界に通用するコンテンツ、掛け声をかけるのが簡単だが、自分たちの番組感覚が世界にどう通じるのか、それを肌感覚で知ることはこの上ない経験だ。制作者たちが一歩前に踏み出す、その後押しになることだろう。スピーチを終えた小澄さんの爽快な笑顔が印象に残る。ひと回り大きく成長したに違いない。

制作者よ、どんどん外へ飛び出そう。番組に込めた思いがどこまで通用するのか試そうではないか。チンギスカンの像の前で、改めて思った。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る