HBF CROSS

森達也さん「SNS時代の今、映画『A』を振り返る」― 北海道ドキュメンタリーワークショップ第2回

未来へつなぐ灯 連載第2回

北海道文化放送(UHB) 後藤一也

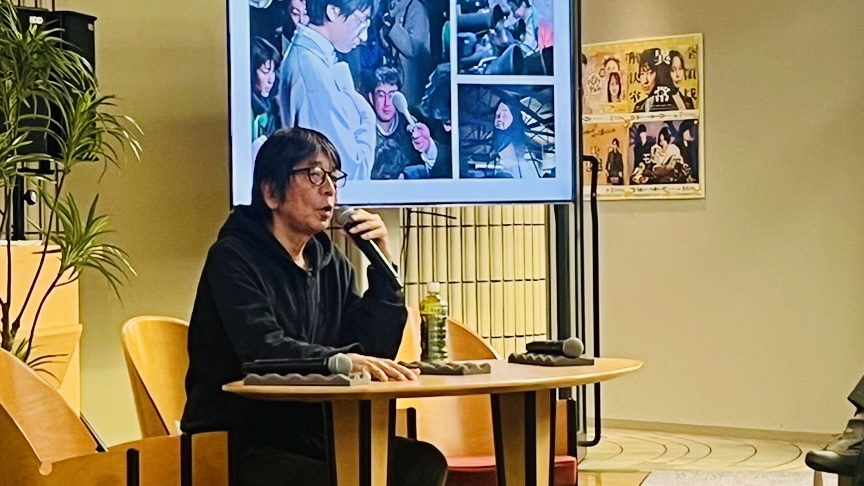

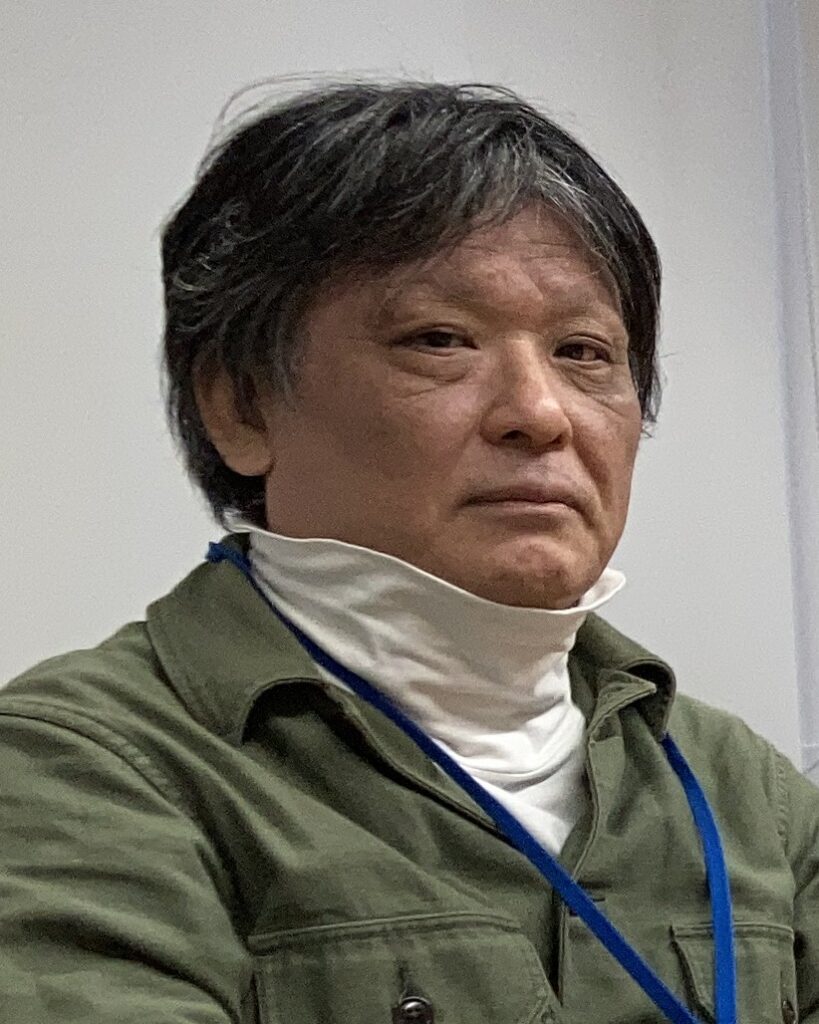

2024年12月15日、UHB主催の第2回北海道ドキュメンタリーワークショップは、映像作家の森達也さんをゲストに招いた。ドキュメンタリー制作は技術も重要だが、「現実をどう見るか」「カメラをどこに置くか」が大切だと若手制作者に伝えたいと思ったからだ。

オウム真理教を内部から描いた映画『A』(1998)公開から27年。当日は90人を超える参加者が集まった。

普通のことをしただけ

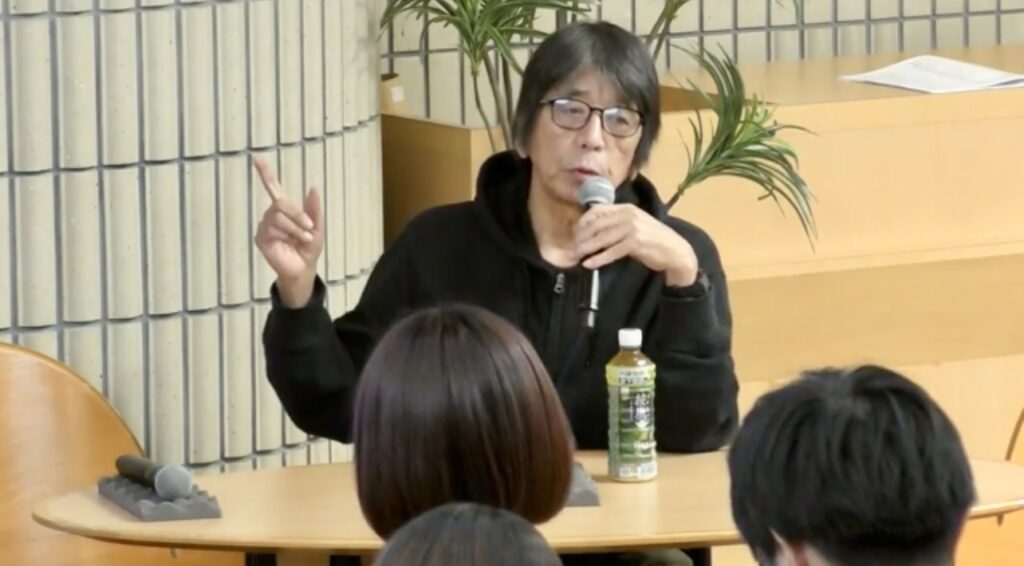

森さんは27年前、大手メディアと全く違う位置にカメラを置き、⼀⼈で撮影することで、⽇本社会のもうひとつの姿をドキュメンタリーとして捉える画期的な仕事をした。森さんは、若手制作者たちを前に、静かに語り出した。

最初は某テレビ局で放送⽇時も決まり撮り始めた。すぐに上層部からNGが出て中止を言い渡された。一人で撮影せざるを得なくなった。お⽗さんのデジカメ状態。テレビがNGを出したものを今、若いテレビマンが⾒てくれていることに27年の⽉⽇を感じる。

今考えたら「オウムを内部から撮影する」というカメラ位置は、当たり前。誰かを撮ろうと思ったら、当然その⼈の家に⾏って撮る。“なぜ森さんだけオウムを内部から撮れたのか”とよく聞かれたが、撮ろうと思えば誰だって撮れたと思う。あの当時、メディアは誰もオファーしなかった。まわりが地盤沈下していただけで、僕は普通のことをしただけ。

メディアはなぜ地盤沈下していたかが⼤事だと思う。「オウムにはオファーできない」と思い込んでいたのではないか。僕はテレビ局からハシゴを外され⼀⼈になったので、カメラを中に⼊れて撮ろうとなっただけ。

27年前の気づき―「集団化」は今も進む

あれから27年経ちメディア環境は様変わりした。森さんが今の時代から『A』を振り返り、思うことを聞いた。

オウム真理教の施設から窓の外を⾒ると、警察やメディアが大勢いて、“この分断は何だろう”と思った。

地下鉄サリン事件は、メディア的に圧倒的な質量を持った事件だった。1年以上報道が続き、常に劇場型。オウムは不特定多数の誰もが被害者になりえた。不安と恐怖、セキュリティ意識を喚起された。疑似的な被害者意識が誇示され、その結果、不安意識から「集団化」した。まとまることで「同調圧⼒」が起こった。皆が同じ動きになる。その群れの中で異質なものを⾒つけたくなる。「異物狩り」が始まっている…と撮りながら思った。

今の社会をみても同じように思う。様々な“自分と違うところ”を探し、排除しようとする。「集団化」が始まっている。⾃分たちだけでまとまろうとすることが起きている。なぜ世界で「移民排除」が起きているか。同じことだと思う。⼈間は集団化が進むと⾔葉が欲しくなる。⾔葉とは「指示」。リーダーが欲しくなる。集団化が進んでいるからこそ強い⾔葉を発するリーダーが欲しくなる。27年前に感じたこの「集団化」が、さらにワールドワイドになり進んでしまったと今感じている。

同調しない眼差しの出発点

森さんの世界の捉え方は、監督した劇映画『福田村事件』(2023)で描いた村人の姿そのものに感じる。善良な人たちが不安の中で集団化して虐殺する。その渦中にあって同調せずに現実を見つめる森さんの「制作者の眼」は、いかに生成されたのか。

僕もオウム内部に入るまでは怖かった。入れば、穏やかで善良な⼈ばかり。善良で純粋だからこそ、あのような事件に繋がったのだと思った。メディアは「凶暴凶悪な集団」か、「麻原に洗脳された⼈たち」と伝えるかだった。それ以外の報じ方があったはずなのに。

社会が変な⽅向に向かっていると気づいたのは、⼀人でカメラを持ちドキュメンタリーを作ったことがきっかけ。僕は鈍くて、とろいんです。皆が“これ触らない⽅がいいよ”と言っているものでも、経験則で“ちょっと触っても⼤したことない”と思って、⼿を出してしまうところがある。これは、制作技術というよりネイティブなものとしか答えられない(笑)。

ドキュメンタリーはニュースの補完ではない

SNS がもたらす負の側面が問題視されている今、ドキュメンタリー・メディアの存在意義を、森さんはどう考えているか。最後に語ってもらった。

地下鉄サリン事件が起きた1995年はインターネット元年。この年、Windows95が発売された。インターネットはもう後戻りできない技術。どう活用していくかが重要だと思う。日本社会はメディアリテラシーが足りない。もっときちんと教えるべき、教わるべきと思う。マスメディアは20世紀に誕生した。当時の人たちはマスメディアの誕生で世界の貧困、戦争、差別がなくなると思っていたはず。でも逆だった。ファシズムが誕生した。メディアは負の側面がある。とはいえ今はもう後退はできない。だからこそ共存の仕方が大事。オールドメディアが特効薬になる可能性もあると思っている。

多くの人々が情報に対してリテラシーを身につければ、簡単に暴動は起きない。映像であれ文章であれ「情報はすべて誰かの視点」「客観的で中立公平なものはない」と気づくだけでも大きい。

僕も若い頃、「ドキュメンタリーは客観的で中立公正なもので、主観を出してはいけない」と教わってきた。しかし、撮りながら気づいたのは「自分で撮りに行って作るフレームワークは自分の主観」ということ。主観を出してもいい。被写体と関係を切り結んでもいい。挑発したり誘導したり、挑発されたり誘導されたりが頻繁にあって、その関係を撮るのが面白いと思う。対話しながら自分が変わっていくのが面白いと思いながら撮っている。

今のドキュメンタリーには「ニュースの補完作業を求められているような作品」が少なくない。それは違うと言いたい。ドキュメンタリーは、ニュースを補完しない。明確に違うものと思う。ニュースは中立公正を目指すが、ドキュメンタリーは主観。似て非なるものなのに、今のドキュメンタリーがニュースで伝えきれないものを、補完して伝える手段になっているのは違うと思う。

若手制作者に芽生えた“多面的なまなざし”

第二部では、UHBの20代若手が制作した知的障害者の新卒就職に関するニュース特集を上映。森さんのほか、他局のディレクター、カメラマンが登壇。この特集がどうしたらドキュメンタリーになるか、対話を行った。森さんの報道現場とは違うアドバイスを受けて、若手がイキイキと現場で感じた思いを自分の言葉で語るうちに、いつしかドキュメンタリー映画化できそうな筋が生まれていた。

後日、若手制作者たちから次のような感想が届いた。

▶森さんが他のメディアのかたちにとらわれず独自の視点で世界を切り取る姿勢を見て、はじめてドキュメンタリーの真髄に迫った感覚でした。オウムに関して、これまではメディアの作り上げたイメージしか持ってなかった私でしたが、作品を観てまさに「現実の多面性」をみることができ、非常に勉強になりました。

▶“群れる”ことの恐ろしさに関する話が特に印象に残っています。オウムをはじめ大きな事件が起こると、「自分たちとは違う理解不能な人間が起こしたもの」と捉えられることがほとんど。だからこそ「自分たちと同じ優しい人がなぜこれほどの事件を起こしたのか考えるべきだ」という森さんの話は心に響きました。

▶改めて、自分の目で見て、自分の頭で考えるという基本を大切にしなくてはと思いました。

ワークショップに参加する現在の若手たちに希望を感じた。日常業務で批判されることのない結論を急いで求められる日々を送りながら、「現実は多面的」と考えはじめているように感じた。彼らの感想を聞いてこちらも成長する。これからの社会で、地域メディアとしてどういうドキュメンタリーを制作すればいいのか。若手たちと一緒に考え続ける場が生まれたように感じた。

プロフィール

後藤一也(ごとう かずや)

北海道文化放送(UHB)

映像プロデュース室部長。北海道大学公共政策大学院非常勤講師。報道記者、情報報道番組編集長を経てドキュメンタリー、ドラマ制作。『ある出所者の軌跡〜浅草レッサーパンダ事件の深層』(2005)、『石炭奇想曲』(2007)、『雨はすべてを洗い流す』(2010)で日本民間放送連盟賞最優秀賞、ギャラクシー賞選奨、放送文化基金賞、「地方の時代」映像祭優秀賞ほか多数受賞。『バッケンレコードを超えて』(2013、比嘉愛未主演)監督。『乃木坂46 橋本奈々未の恋する文学』(2016)監督・プロデュース、アジア旅映画テレビ映像祭(中国テレビ芸術家協会主催)最優秀賞。新作はWEBドキュメンタリー『灯りのようなものが、たしかに〜ある出所者と雇い主の七つの物語』(全8話)監督・プロデュース、2025年12月配信。

2025年度北海道ドキュメンタリーワークショップ実行委員長。

「北海道ドキュメンタリーワークショップ」は、放送文化基金の助成を受けて2024年9月から各局が持ち回りで計6回開催。多彩なゲスト講師を招き、放送局の垣根を越えて切磋琢磨し交流を深めることを目的とし、局員に限らず制作会社など放送に携わる人なら誰でも参加できる場となりました。

本連載では、その全6回を月に一度のペースでレポートとしてお届けします。質疑応答のハイライトやゲスト講師が伝えたかったメッセージ・哲学を掘り下げながら、その熱気をお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。

👉この連載の他の記事を読む

🔗【連載第1回】斉加尚代さん「会社のためではなく社会のために」

🔗【連載第3回】“想定外”が導いたNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』

🔗【連載第4回】元メンバーのインタビューが全てを変えた――『安全地帯・零ZERO-旭川の奇跡-』

🔗【連載第5回】「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く

🔗【連載第6回】「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ

🔗【連載第7回】“言葉のスナイパー”田代裕さんが語るポスプロの現場

👉ワークショップの全体の概要や準備の経緯についての記事を読む

🔗 北海道で高まるドキュメンタリー熱(成果報告会2025)

“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、事務局レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る