助成

大阪万博 「防災の未来」を考えるイベントに行ってきました!

HBF編集部 甲斐靖子

朝日放送グループが主催するイベント「世界に発信する・防災の未来設計図」が9月1日~4日まで大阪・関西万博のギャラリーWESTで開催されました。

放送文化基金が助成している国際シンポジウム「災害を伝える アーカイブと放送局の役割」もそのプログラムの1つとして行われ、事務局から梅岡宏専務理事と私が参加してきました。

炎天下の万博会場は、夏休み明けの平日にもかかわらず多くの来場者でにぎわっていました。会場内外には長蛇の列ができ、改めて万博への注目度の高さを実感しました。

見て・触れて考える防災展示

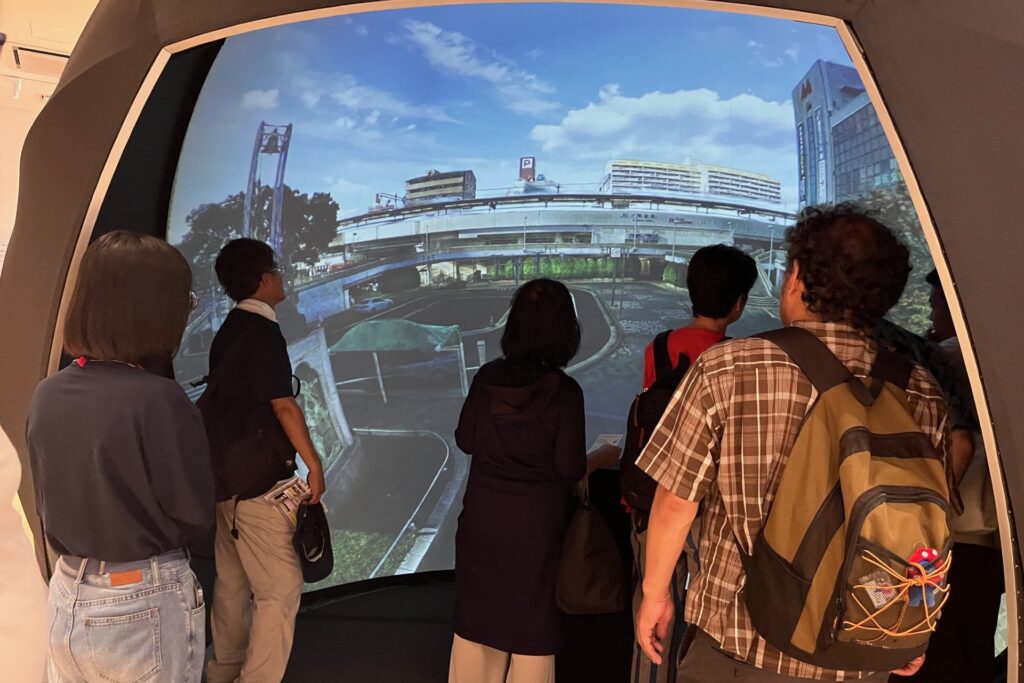

屋外展示の避難所デザインラボでは、避難生活を支えるグッズが多数紹介され、使い方のデモンストレーションも行われていました。また、震災アーカイブ展示では、阪神淡路大震災の被害を体感できるVRシアターや、新たにAIレコメンド機能を搭載した朝日放送の震災アーカイブを体験することができました。

VRシアターでは阪神淡路大震災で被災した六甲道駅の様子とその復興プロセスをVR映像で再現。自分がドローンに乗って、現実には立ち入れない場所を浮遊しているようで、足元や体がふわふわ揺れるような不思議な感覚を味わいました。会場のギャラリーWESTは万博会場の西端に位置していましたが、多くの人でにぎわい、防災に対する関心の高さがうかがえました。

朝日放送の震災アーカイブはWebで公開されています。

AI機能搭載で、見たい映像にたどり着きやすくなっています!

👉阪神淡路大震災 激震の記録1995 取材映像アーカイブ

国際シンポジウムで広がる議論

シンポジウム「災害を伝える アーカイブと放送局の役割」は約100名収容の会場がほぼ満席となりました。オンラインでも配信され、多くの人が参加しました。

インドネシアやトンガの放送局からは、2004年のインド洋大津波や2022年のトンガ噴火における報道活動が紹介されました。災害時にメディアが人々の命を守る「ライフライン」として機能した事例です。

日本からはNHKと朝日放送の災害映像アーカイブの公開・活用の取り組みが紹介され、日本の災害映像アーカイブの取り組みがかなり進んでいる印象を受けました。海外の登壇者からは、人々に過去の災害映像を見せることで、災害時に興味本位で危険な場所に行かなくなったといった効果が報告され、アーカイブスの重要性が強調されました。一方で、日本では個人情報や肖像権の課題により公開が進みにくい現状も報告されました。災害の教訓を未来へどのように伝えていくのか、国際的なルール作りの必要性を含め、活発な議論が交わされました。

万博から世界へ

シンポジウム後は万博内を少し歩きました。猛暑のため、待ち時間のないパビリオンだけを回りましたが、夜には大屋根リングの上から水上ショーとドローンショーを観覧。ドローンショーは月を背景に「One World, One Planet.」をテーマに展開され、幻想的な時間を楽しみました。帰りは人の多さから会場出口から夢洲駅までの迂回ルートが設けられており、駅は目の前にあるはずなのに30分ほど歩くことに。帰りの満員電車にも、大勢の人でにぎわう万博の熱気が残っていました。

国際的な舞台である万博会場で開催された今回の防災イベント。大阪から世界へ、そして未来へとつながる取り組みとして、今後の展開に期待が高まります。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る