HBF CROSS

『旅サラダ』― 佐々木蔵之介のルーマニア紀行

▶▶▶ 『日日是てれび日和』──気になる番組を読み解く週一コラム 桧山珠美

【第7回】『朝だ!生です旅サラダ』(朝日放送・9月6日8時~)

土曜の朝、とくに出掛ける用事もない時、朝ごはんを食べながら見るのにぴったりなのがこの『旅サラダ』だ。こういう言い方をするとあれだが、在阪局が作っているとは思えないほど洗練されている。現在、MCを務める松下奈緒はプロフィールによれば、兵庫県出身とのことだが、関西人なのに面白いことを言って笑いのひとつでもとってやろうという欲のないところがいい。

この番組の魅力はなんといっても映像の美しさ。海外の街並みや名所・観光地がまるでアートのように鮮やかに映し出され、旅への憧れをいっそうかき立てられる。いつか行ってみたいなあ、と思いながら、いつも見ている。

9月6日の放送回は「佐々木蔵之介さんと巡る『ルーマニアの旅』」だった。

「ようこそシビウへ」。そんな佐々木の挨拶から始まった。毎年、夏に開催される「シビウ国際演劇祭」(2025年6月20日~29日開催)に出演するため、佐々木は約2か月、ここで暮らしていたという。

シビウ国際演劇祭は、ヨーロッパ三大演劇祭のひとつで、10日間で約800回以上、屋内外問わず、演劇やダンス、ストリートパフォーマンスが繰り広げられ、まさに街を挙げてのお祭りムード。その楽しげな様子が画面から伝わってきた。

緑豊かな公園のベンチで台詞を覚えていたという佐々木。公園を散歩したり、マーケットで野菜や果物を眺めたり、パブでクラフトビールを味わったりと、たった2ヶ月とはいえそこに暮らしていただけあって、観光では決して味わえないような地元の暮らしぶりを紹介していた。

佐々木は海外に行くと必ず教会を訪れるそうだ。街の象徴ともいえるシビウ正教会、荘厳なパイプオルガンが目を引く福音教会を紹介していた。さらには、「ここで嘘をつくと、橋が崩れる」という言い伝えがある「うそつき橋」にも足を運んでいた。

シビウの抜けるような青空に赤い屋根が映える美しい風景。屋根に配された小さな窓は、「シビウの目」とも言われる特徴的な形状が、まるで絵本の世界に迷い込んだような感じになる。

さらに、シビウから車でおよそ1時間半。美しい旧市街が世界遺産に登録されているシギショアラへ。吸血鬼ドラキュラのモデルになったと言われるヴラド3世の故郷としても有名で、牧歌的な街並みもまた印象に残る。

そして、最後に訪れたのが、シビウ国際演劇祭のメイン会場で、1788年に建設されたルーマニアで一番古い劇場であるラドゥスタンカ国立劇場。その由緒ある舞台に出演したというのだ。

佐々木が演じた『ヨナ-Jonah』は旧約聖書に登場するクジラに飲み込まれた「ヨナ」の逸話を元にしたひとり芝居で、ワールドプレミアと国際ツアー、さらに、このシビウ国際演劇祭での上演を経て、10月からは日本での凱旋公演が予定されている。

今回の演劇祭で、佐々木は「ウォーク・オブ・フェイム(名声の広場)」に、その名と手形が刻まれた。中村勘三郎の手形もそこにあるというが、同じ日本人としてこんなに誇らしいことはない。

が、日本のテレビでそのことを報じた番組があっただろうか。少なくとも私が見たなかでは皆無だった。大谷翔平の活躍は連日連夜報じても、遠い異国の地で孤軍奮闘する演劇人に目を向けないテレビ。それは佐々木に限ったことではないが、文化的な取り組みや活動を報じる番組があってもいいのに、と思う。情報番組やワイドショーが扱う“芸能”が、スキャンダルや番宣に偏り過ぎているような……。

▷▷▷この連載をもっと読む

【第1回】予測不能な生放送の魅力炸裂!『平野レミの早わざレシピ! 2025夏』

【第2回】2013年『R-1ぐらんぷり』の三浦マイルドの今に仰天! 『笑いと償い マイルド故郷に帰る ~認知症の母が教えてくれたこと~』

【第3回】音楽に込められた平和への願い 『MUSIC GIFT 2025 ~あなたに贈ろう 希望の歌~』

【第4回】欽ちゃんと浜木綿子、44年ぶりの再会が生んだ感動 『ボクらの時代』

【第5回】時空を超えて蘇る『サザエ万博へ行く』

【第6回】『トットの欠落青春記』-芦田愛菜が生きた“徹子の青春”

プロフィール

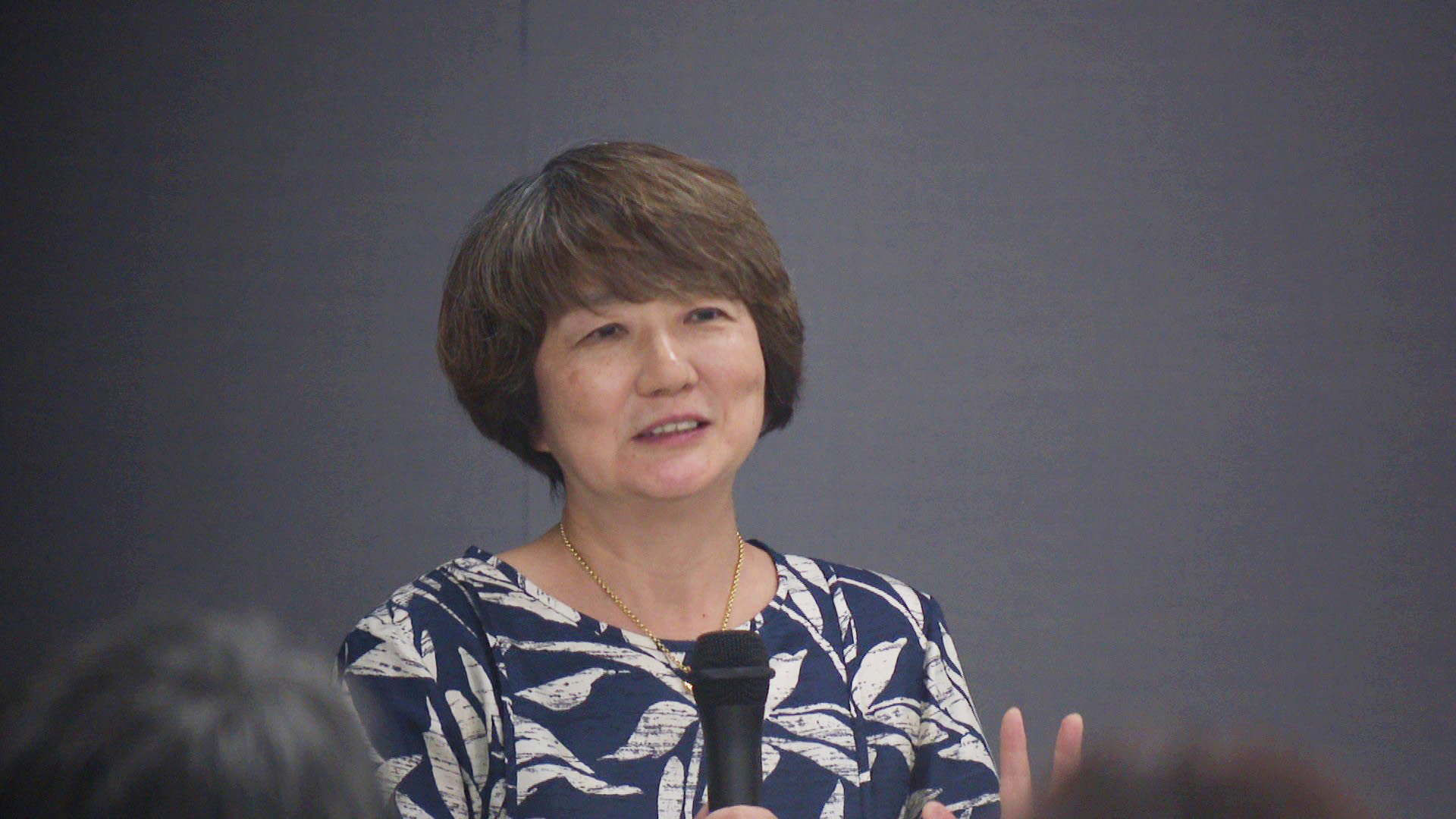

桧山珠美(ひやま たまみ)

HBF MAGAZINEでは、気になるテレビ番組を独自の視点で読み解く連載『日日是てれび日和』を執筆中。

編集プロダクション、出版社勤務を経て、フリーライターに。

新聞、週刊誌、WEBなどにテレビコラムを執筆。

日刊ゲンダイ「桧山珠美 あれもこれも言わせて」、読売新聞夕刊「エンタ月評」など。

“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。