放送文化基金賞

『子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇』の制作者に桐野夏生が聞く

第51回放送文化基金賞 ドキュメンタリー部門 最優秀賞 調査報道賞

鼎談 植松由登×村山世奈 × 桐野夏生

「盗撮コミュニティー」を告発する過程を追った優れたドキュメンタリーと評価された『NHKスペシャル シリーズ調査報道・新世紀File3 子どもを狙う盗撮・児童ポルノの闇(前編・後編)』が第51回放送文化基金賞ドキュメンタリー部門最優秀賞と調査報道賞を受賞した。プロデューサーの植松由登さん、ディレクターの村山世奈さんに桐野夏生委員長が話を聞いた。

6年にわたる「性暴力」プロジェクトから生まれた番組

桐野

ドキュメンタリー部門最優秀賞おめでとうございます。

植松 村山

ありがとうございます。

桐野

すばらしい番組でした。調査報道に新しい切り口を開き、「性暴力」は女性ばかりではなく、子どもという弱者にまで目が向けられているという視点が評価されました。

最初に、「性暴力」プロジェクトを始めた経緯について教えてください。

植松

プロジェクトが始まったのは6年前の2019年です。10代の娘への性的暴行の罪に問われた父親に無罪が言い渡されるなど、当時性暴力に対する無罪判決が各地で相次ぎ、被害に遭った当事者などから「実態に合っていない」という声があがっていました。この状況はあまりにも理不尽だと考えたディレクターたちが『クローズアップ現代』で性暴力の問題を取り上げ、さらに埋もれた声があるかもしれないとWEBサイト「性暴力を考える」を立ち上げて性暴力の被害にあった方々を継続的に取材していくことになったんです。

村山

サイトには「私も同じ被害に遭った」という声が次々と寄せられました。2023年の法改正以前は、恐怖で体が動かず抵抗できない状態であっても、「暴行」や「脅迫」があったとか、「心神喪失」や「抗拒不能」の状態だったと証明しなければ性犯罪の立証は難しかったので、性暴力を受けても被害とは認められず苦しんでいる人が多かったんです。私は2021年にプロジェクトに加わり、この現状を変えたいという有志のディレクターや記者たちとともに取材や発信を続けてきました。

桐野

2023年に刑法が改正されましたが、それまでの発信が “うねり”を作った発端になったのではないかと思います。

村山

被害に遭った方々が私たちに声を届けてくださったこと、中でも2022年に実施したアンケートが大きかったと思います。性暴力の被害にあった当事者の方やそのご家族から7週間で3万8千件もの回答が集まりました。これまで「個々の事例」として取り上げられてきた性被害の実態がデータとして可視化され、政府の会議や警察・弁護士会といった司法関係の研修などでもたびたび引用されてきました。刑法の改正に直接つながったかどうかは分かりませんが、タイミング的にはよかったかもしれません。

桐野

大きな影響があったと思います。 アンケートをしてみてどうでしたか?

村山

命がけの言葉といいますか、読んでいると本当に胸がつぶれる思いでした。託してくださった声を伝えなくては、という思いと、やはり性暴力被害者が直面している真実が社会に伝わっていないのではないか、という思いを強くしました。

「盗撮」も性暴力である

桐野

今回受賞された番組は、アンケートを取った頃とは被害が少し変わってきていますよね。

同じ「性暴力」でも盗撮やSNSでの画像共有などで不特定多数の被害があるし、子どもが狙われているということ。アンケートの中には盗撮被害もあったのでしょうか?

村山

ありました。盗撮は直接身体を触られるわけではなく被害者が被害に気づいていない場合も多いため、特に回答が多かったわけではないですが、盗撮被害にあった方もほかの性暴力の被害者と同じような苦しみを抱えていると感じました。当時は撮影罪(※)ができる前で、盗撮は自治体の迷惑防止条例違反にしか問えませんでした。盗撮を「性暴力」と呼べるのか、という声も世間にはあったように思います。

※ 撮影罪

正当な理由なく人の性的姿態を撮影する行為や、撮影した画像を第三者に提供する行為などを処罰する法律(2023年7月13日施行)

桐野

盗撮動画がSNSのコミュニティーで共有されている一方で、被害者自身が被害にあっていることに気づかない時代なのだと、とても怖ろしく思いました。

他メディアとも手を結んで一緒に取材

桐野

今回の番組では、市民グループのひいらぎネットと調査報道を専門にしているTansaという報道機関とも一緒に調査をされていましたが、珍しいことですね。

植松

はい。これだけ情報が溢れ、既存のメディアだけではカバーしきれないことが起きている中で、大手の報道機関が特ダネを争って取材するというこれまでのやり方だけではもう通用しないのではないかと感じていました。今回、NHK内部でも「協業」という形で市井の人たちや他メディアとも手を結んでやっていこう、今までやっていないことにも挑戦しようという声があがり、前例のない連携が実現しました。

村山

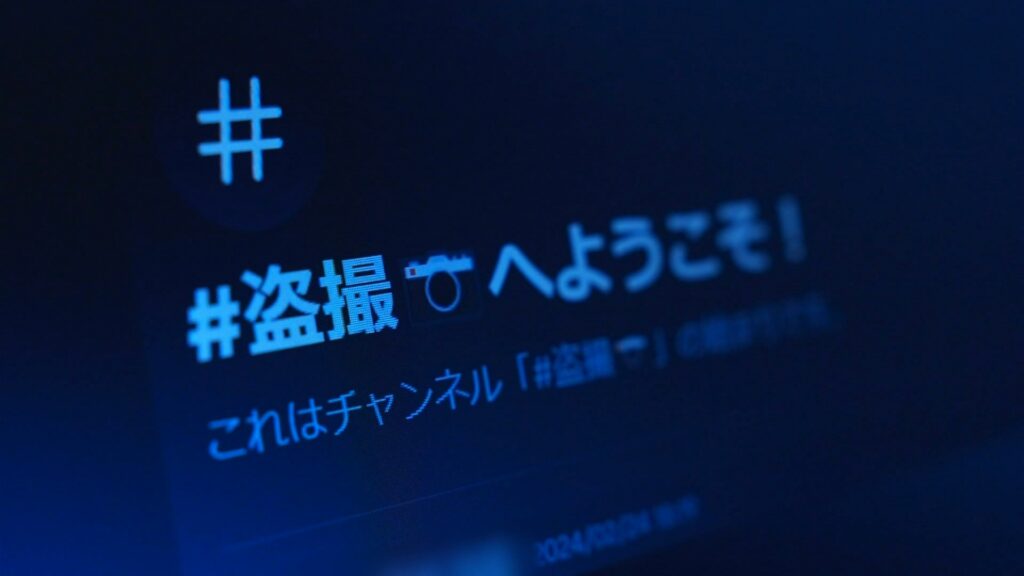

Tansaの辻麻梨子記者は、児童ポルノがやりとりされているアプリの存在を知り、2022年から調査されていました。私たちは子どもを狙う性暴力や盗撮の取材を始めていましたが、ネットでの性的動画の拡散被害の実態に詳しい辻記者と一緒に取り組んでいくことで、お互いの強みを生かせるのではないかと思いました。

植松

Tansaとは取り決めを交わし、ひいらぎネットとの関係性よりも一歩踏み込んだ「共同取材」という形を取りました。共同取材で得た成果はすべて共有し、それぞれの責任のもとで発信することを明文化したんです。こうした素材の共有はNHKとしてはこの時点では初めての試みで、独自取材を重視する従来の価値観からするとどうなのかと問われそうですが、子どもたちへの性的搾取をなくしていくという大義を掲げる以上、いい報道につなげることだけを考えるべきという思いでした。

桐野

ひいらぎネットも、有名な団体なのですね。

村山

以前から存在は知っていて辻記者と意見交換する中で、改めてお話を聞いてみようということになりました。実態をとても詳しく見ていて、子どもたちを守るために現状をどうにかしたいという強い思いを持っていらっしゃる。ぜひ私たちの番組に力を貸してほしいと協力をお願いしました。

桐野

ひいらぎネットの調査力が緻密ですごいと思ったのですが、何人ぐらいで調査しているのですか?

村山

番組を放送した当時は5人ですね。みなさんボランティアで全国各地からオンラインでつながって、ネット上のSNSコミュニティーを調査しています。

桐野

全員女性ですか?

村山

男性がいた時期もあったそうなんですが、今は女性だけです。

桐野

NHKはこれからも外部の機関と協力して、番組を制作していくのでしょうか?

植松

そういう時代になってきたと思いますし、今後もありうると思います。

※辻麻梨子さんの「辻」は、しんにょうの点が二つですが、本記事では一つで表示されています。

加害者は“強さ”を証明したい

桐野

番組では加害者が対象を“モノ化する”“人形として見ている”“的として見ている”と指摘する方がいました。そういう認識が歪んでいるのは、どこかで学習したのではないか、そういう風に育てられてきた社会の歪みがあるのではないかと。何十年とかけて歪みを育ててきた人たちが、盗撮してSNSで共有している。性被害がここまで深刻に広がっていることもショックでしたが、社会がそれをどうやって防ぐのかということが問題だと思います。

村山

取材して見えたのは、SNSコミュニティーの中で加害者同士が、煽りあって、よりエスカレートしている現実でした。場合によっては、わいせつ行為をしている動画を投稿する人を見て、自分もしたいと思ってしまったという人もいました。

桐野

盗撮した人たちが互いに「よくやりましたね」、「こんなすごいのよく撮りましたね」と、みんなで承認しあっているような薄気味悪さを感じました。小さな世界の中で自分の欲望が正当化されていくのかなと。社会に問題があるのではないかとも思います。

村山

大人になってある日突然加害者になるというよりも、10代の頃に何気なくやった加害行為が成功体験となって残ってしまっていて、それが大人になって、ストレスなどが溜まったときに表出しているケースが多いのではないかとこれまでの取材から感じます。周囲の大人はこうしたケースを見つけた場合には子どものいたずらと軽く捉えるのでなく、同意のない性的な接触は決して許されないということをしっかり教える、そういう「性教育」が必要だと思います。

植松

子どもたちの前で陰部を露出するような人は私たちが子どもの頃から“変なおじさん”と呼ばれ一定数いたわけですが、今回の取材の中でかつて露出行為をしていた人が、「自分はすごくコンプレックスを抱えて生きてきたけれど、これをしたら子どもが怖がってくれる。それは自分にとって“力”を認めてもらうことになる。」と話しているのを聞いたときに、はっとしました。単なる性的欲望というより、自分の強さを証明したい、何か成し遂げたという達成感を味わいたいという動機なのかと。

村山

この取材をしているとどうしても加害者は圧倒的に男性が多い。その背景にはある意味、男尊女卑的な価値観があるのではないかと思います。男性はこうあるべきだ、女性はこうあるべきだという考え方がかなり浸透しているなと。やはり、社会の中で「男性は強くなければならない」ということが、プレッシャーとなり、逆に間違った方向にねじ曲がって加害行為をしてしまうということもあるのかもしれません。

桐野

「征服感」という言葉がありました。“男が上で、女が下”という支配構造の中でこその男ではないかと、どこかに刷り込まれているのかなと思うことがあります。男性の方がそれを乗り越えられないのではないのかなと思います。

村山

子どもを狙うのも、言うことを聞きやすい、親に言わないからバレにくいというのが背景にあって、好き勝手できる存在で自分が優位に立てるから、と語る加害者も少なくありません。

規制と表現の自由の難しさ

村山

ただ、今回の番組は大人が子どもを狙っている盗撮コミュニティーがメインだったのですが、取材する中で私たちが気になったのが、明らかに子どもが撮っている動画や画像です。中学や高校の校舎内で生徒が撮ったと思われる画像がたくさんあって、今回の番組では触れられなかったのですが、子どもたちが軽い気持ちで盗撮したり、AIを使って性的な動画に加工したりしている実態も深刻です。

桐野

加工されている画像は完全に見分けも付かないぐらい良く出来ているんですか?

村山

そうなんです。とても精巧ですし、それが手軽にできてしまう。半年前に調査したときには、写真1枚あれば裸にできるというAI技術が使われていましたが、最近では、技術が進歩して性的行為をする動画までつくれてしまいます。

桐野

半年で。では1年後はどうなるか分からないですね。どうしたらいいんでしょうか。

村山

子どもたちをネットから完全に遠ざけるのは現実的ではないと思います。ただ、盗撮や性加害への敷居が余りに低く、子どもたちが簡単にそうした動画にアクセスしたり、SNS上の愛好家たちのコミュニティーに入り込んだりできてしまう、という状況は危険だと思います。

桐野

そうですね。

村山

そうしたコミュニティーを一掃するには規制する法律をしっかりつくる必要があり、業界の自主規制では限界があるのではないかと思います。

桐野

盗撮は法律的にはどうなっていますか。

村山

撮影罪では、性的部位や下着などを密かに撮る行為は処罰されます。

桐野

AIを使って卑わいな動画を作ってネットにあげるのも罪にはなるのですか?

村山

AIを使った性的なフェイク加工はまだ法律が追い付いていないですね。 ネットでさらすなど不特定多数の人に見られるところに置くと、名誉棄損罪にあたる可能性はありますが、被害者本人が訴えなければなりません。でも被害者本人は気づいていないケースが多いですから。

桐野

いつのまにかに蔓延して、取り去ることもできないわけですね。

でも、追いかけっこというか、こういう規制をすれば、こっちの方向に逃げるとか、ちょっとぬるぬると捕まらないような感じがします。

村山

法律の規制となると、一方で表現の自由ということもありますが、子どもが性的搾取されているという局面においては、何らかの対応が必要なのではと思います。

桐野

小説の方も規制されるだろうということも言われています。18歳以下の子との性交を書くのはよくない、などとなっていったら、川端康成もダメかもしれない。過去のところまで遡って駄目になるかもしれないですね。

村山

桐野さんはどうお感じになられているのですか?

桐野

小説は文字情報ですし、人の頭の中は自由であり、文字による想像は、その人の想像力の問題です。出来れば自由にさせてもらいたいと思っています。

でも、世界的には今コンプライアンスが厳しくなっています。「大草原の小さな家」という小説がインディアンを差別的に描いていると図書館から省かれたり。でも、過去のものは過去の時代の限界ということで残してもらいたいと思います。日本ではヘイトスピーチをやる人が表現の自由だと居直ったりして、ねじれているので、みんなで考えていかなければいけない大きな問題だと思っています。テレビはどうですか?

村山

メディアも表現の規制に引っ張られたくないというのが前提だと思うんですが、これまで取材してきた現実を目の当たりにすると、できることはないのかって思うことはあります。

桐野

その辺の判断は難しいですよね。モデル小説の問題なんかは結構シビアで、歴史上の人物だと思っていても、ご家族からしたら一人の人間ですから、傷つけてはいけないとは思っています。一律に全部駄目だという風になってしまうと、作家としては辛いところはあります。ビジュアルについてはインパクトが違うので、何らかの規制は必要かもしれません。

植松

規制の線引きがどこにあるかという議論の前に、どういうことが加害なのか、それが被害者の人生に何をもたらすのか、ということをもっと多くの人に知ってもらうということが大事ではないかなと思っています。今回の番組にご出演いただいた、5歳のときに大人から自慰行為を見せられたことがショックでその後自殺を考えたという藤崎葵さんという方がいらっしゃるのですが、彼女は幼い頃の経験で人生が一変してしまった。その事実を知ることがすごく大事で、それは本当に暴力ですよ、ということをきちんと伝えたかったですし、社会にもっと浸透して欲しいと思います。だいぶ理解が進んできているとは思いますが、まだ途中ではありますね。

桐野

盗撮も「性暴力」であるという認識を持てるようになったのは、これまでの活動や今回の番組によるところも大きいと思います。

放置していると“カビの胞子”のように広がっていく

植松

技術が進みすぎているから、より難しいのかもしれませんが、ひいらぎネットの永守すみれさんが「盗撮コミュニティーを調査していることに対して、『小石をひっくり返してその後ろにいる虫を見てキャーキャー騒いでいるようなものだ』と言われるけど、虫というよりカビの胞子みたいだと思っていて、それを放置していると全体に広がっていく。」と表現されていたのが、すごく本質的で、このことに大人は相当意識を持って行かないと、気づいたときには手遅れになってしまう、ということがあると思います。

桐野

カビをはびこらせるのは、技術の問題だけではなく、胞子をまき散らす悪意もどこかにあると感じます。「あの人あまり好きではないな」「ちょっと気にいらないな」というようなことを増幅するような世の中になってきているような気がするんです。いじめも多いし、ちょっと不倫すると、何も関係のない人たちが大騒ぎするじゃないですか。何だか、メディアも、ネットもおかしい。いつの間にか、こういう世界になってしまったなと思うんですよ。それが何なのか分からないんですけど、排外主義的なものなのかもしれないですし、自分だけが知っている征服感みたいなのが悪い形でカビになっているのかもしれないです。

村山

なるほど・・・。

植松

ひとつは、お金になるということもあるのかなと思います。児童ポルノをやりとりするアプリもそうですけど、課金制なので、ビジネスとして成立してしまっています。それを社会が許容してしまっているというところに問題があるのですが、まずはこの現実を直視しないといけないなとも思います。

桐野

確かにそうですね。

ディレクター4人で支え合って取材ができた

桐野

番組への感想などはどうでしたか? 特に男性からの意見はありましたか?

村山

好意的に「こんな問題があるなんて」という意見はありましたが、中には「普通の男はこんなことしないから、理解できない。」「自分の夫はそんなことは絶対しないから。」という意見もありました。加害になるか、ならないかの違いはどこだろう、というところまで思いを馳せてもらいたいし、そこを解決していくべきなんだと思いました。

植松

今回の番組は問題意識を持っていた女性4人のディレクターが自然と集まって制作を進めてきたのですが、本当は男性のディレクターにも入ってほしいと思っています。

桐野

植松さんが入っておられることで大分違うとは思います。

村山

植松はプロデューサーという立場ですけど、取材する立場にも男性がいたほうが本当はいいと思います。自分との違いは何なんだろうと問いながら、男性の視点からの番組というのも見てみたいです。

植松

性暴力を扱う番組が、女性が取り上げる女性のための番組ではなく、また、作り手の性別に関係なく、混ざっているのが当たり前になって「こんな理不尽なことは許せない。」という、もっと大きなエネルギーとなって訴えていけるといいと思います。

桐野

本当にそう思いますね。でも、この3、4年ですごく変わったなと思います。メディアの現場にも女性が増えて、ドキュメンタリーの内容もジェンダーを扱ったものがすごく多くなりました。女性の作り手も多くなりましたし、女性の視点を持って活躍している方がたくさん増えて嬉しいですね。

村山

自分たちもまさに被害にあったり、少なからず嫌な経験をしたりしています。そのことが頭をよぎりながら取材しているので、怒りの原動力が凄まじいです。

桐野

分かります。昔はひどかったですからね。今の若いひとたちは、これだけ「セクハラ」や「パワハラ」という言葉が広く知られるようになって、少しは“まし”な状況になってきたのかもしれません。どんどん良い時代になっていって欲しいですね。

村山

性暴力の被害者と加害者を同時に取材することはとても苦しいことでした。今回は、4人で支えあったからこそ2本(前編・後編)を作ることができました。

植松

海外では性暴力取材にあたるジャーナリストに、組織としてカウンセリングなどの対応にあたるところもあると聞きます。そうした意識は今後ますます重要になると思います。今回は、ディレクターが加害者に会いに行くときは2人で行くようにしていました。精神的に大きな負担になる取材を分かち合えるメンバーがいたということが、すごくチームとしてはよかったと思います。

村山

ネット上には見るのもおぞましいものがたくさんあるのですが、実際放送した後に、見るのが辛かったとか、気持ち悪かったとかいう声もあったので、視聴者に広く届けることができたのか不安もありました。そんななか、今回、このように評価していただいて、とても励みになりました。やはりこれは看過してはいけないことだということを、少しずつでも世の中に知らせたいです。

桐野

それはやはり知らしめるべきだと思いますよ。報道でも絶対に見せてもらいたいなと思います。今も取材は続けているのですか?

村山

はい。続編として、加害者に徹底的に向き合って、そもそもどうして加害をしてしまうのか、というところに迫りたいと取材をしているところです。

桐野

それは良いテーマですね。期待しています。

闇というより、恐ろしい世界が足元にあったと今回の番組では感じました。また、この番組で力を得た人もたくさんいると思います。

今日はありがとうございました。

プロフィール

植松由登さん(うえまつ よしと)

NHK報道局チーフ・プロデューサー

1980年生まれ。京都府出身。2003年NHK入局。広島局、報道局、札幌局でNHKスペシャルやクローズアップ現代などの報道番組を制作。2019年からプロデューサーとして政治番組やニュース番組の制作に携わりながら、NHKスペシャル「#みんなの更年期」「“男性目線”変えてみた」「“いじめ”から、逃げない」「ドキュメント 医療限界社会」など子どもや女性、医療をテーマにしたドキュメンタリー番組を多く手がける。

村山世奈さん(むらやま せな)

NHK報道局ディレクター

1992年生まれ。長崎県出身。2015年NHK入局後、沖縄局、首都圏局、報道局社会番組部を経て今年8月から広島局へ。2021年から「性暴力を考える」取材班に加わり、性暴力被害に遭った人たちが直面している現実を『NHKスペシャル』や『クローズアップ現代』などの番組やウェブ記事で伝える。2023年の刑法改正後、被害を食い止めるために加害の背景に迫りたいと、他3人の女性ディレクターとともに性暴力加害者たちの取材、発信を続けている。

桐野夏生さん(きりの なつお)

ドキュメンタリー部門審査委員長

作家。1998年『OUT』で日本推理作家協会賞、99年『柔らかな頰』で直木賞、2004年『残虐記』で柴田錬三郎賞、08年『東京島』で谷崎潤一郎賞、09年『女神記』で紫式部文学賞、10年『ナニカアル』で島清恋愛文学賞、11年同作で読売文学賞を受賞。23年『燕は戻ってこない』で毎日芸術賞と吉川英治文学賞を受賞。15年紫綬褒章受章。24年日本芸術院賞を受賞。近著に『もっと悪い妻』『オパールの炎』『ダークネス』など。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る