放送文化基金賞

リモートで放送局の“心臓部”を動かす!テレビ北海道が開発したVMOの挑戦

第51回放送文化基金賞 放送技術部門

聞き手 永井研二

VMO(バーチャルマスターオペレーター)開発チーム(テレビ北海道)は、災害や障害発生時の人員確保の課題から、放送局の主調整(マスター)業務をリモートで監視・制御できる革新的な技術で、第51回放送文化基金賞を受賞しました。この技術により、自局マスター業務の運用改善のみならず、エフエム北海道の夜間監視業務の受託も実現しました。さらに今後は日経ラジオ社や、放送業界を超えて、トヨタ自動車北海道への導入も進んでいます。

放送技術部門の永井研二委員長は、このシステムを見学するため、テレビ北海道と受託先のエフエム北海道へ訪問。それぞれ代表の高橋康二さん、川口圭介さんから話を伺いました。

5人で始まったVMO開発

永井

受賞おめでとうございます。放送局には番組やCMを管理し、番組表に従って送出するという、マスター業務があります。私も若い頃、NHKの地方局でマスター業務を担当していましたが、上司から「ここで何か起きたら放送が止まってしまう。常に気を引き締めて」と口酸っぱく言われたことが思い出されます。そんな放送局の“心臓部”であるマスターの監視・制御業務を、自宅PCからでも行えるようにするという大胆な発想が今回の受賞につながりました。

高橋

本当にありがとうございます。

永井

まずは、開発に至った経緯をお聞かせいただけますか。

高橋

放送局員にとっては当たり前の話ですが、番組やCMの送出は必ずマスター室でしか行えないですよね。2022年に開発を始めたのですが、当時はまだコロナ禍で、オペレーターが感染した場合にどうやって人員を確保するか、各局、頭を悩ませていたと思います。リモートワークを導入する企業も増えていく中、マスター業務をリモートでできないかという話が社内で持ち上がりました。実は、マスター業務を効率化できるIM-NEXT(マスター運行支援システム)がすでに弊社で開発されていたので、それをベースにリモート機能を追加すれば実現できるのではないかと考え、開発が始まりました。

永井

なるほど。体制としては何人くらいで開発を始められたのですか。

高橋

IM-NEXTは私を含めて2人で開発したのですが、今回はさすがに足りないと思って周囲に声をかけたら、さらに3人集まってくれました。

永井

5人からということですね。そもそもテレビ北海道には技術職員が何名いらっしゃるのですか。

高橋

テレビ北海道は15名、協力会社のテレビ北海道技術センターには20名ですね。

永井

その人数で番組制作などにも人員を割いているわけですよね。通常業務もありながら開発も並行してとなると、社内の理解を得るのもなかなか大変な気がしますが…。

高橋

IM-NEXTの開発は社内のマスター業務の効率化を目指して始まったので、上司の理解は得やすかったですね。民放連賞技術部門(2019年)で優秀賞を頂いたインパクトも大きかったです。放送収入も厳しい現実があるので、社内で事業化しようという話も出たのですが、結局、販売するまでには至りませんでした。その経験を活かして、放送業界に限らず、どこでも使える仕組みにしたのがVMOですね。

永井

たしかに、テレビ北海道のHPを拝見すると、社を挙げてVMOをPRしようという意欲がとても感じられますね。正面玄関のエレベーターにもポスターが貼られていました。VMOは2023年に民放連賞で最優秀賞を受賞しました。この影響も大きかったですか。

高橋

そうですね。社内のバックアップ体制がさらに充実し、5人で始めた開発メンバーも18人にまで増えました。

永井

外注せずに自社で開発、実用化、さらに販売にまで至ったというのは素晴らしいことだと思います。もともと専門的な知識はあったのですか。

高橋

40代の社員が多いのですが、自分で勉強したり、話し合ったりしながら一つずつ解決していきました。今回の開発を通して、技術者の人たちは、何か新しいものを開発したい意欲に溢れているんだなと改めて実感しています。

永井

具体的に、開発で苦労した点を教えていただけますか。

高橋

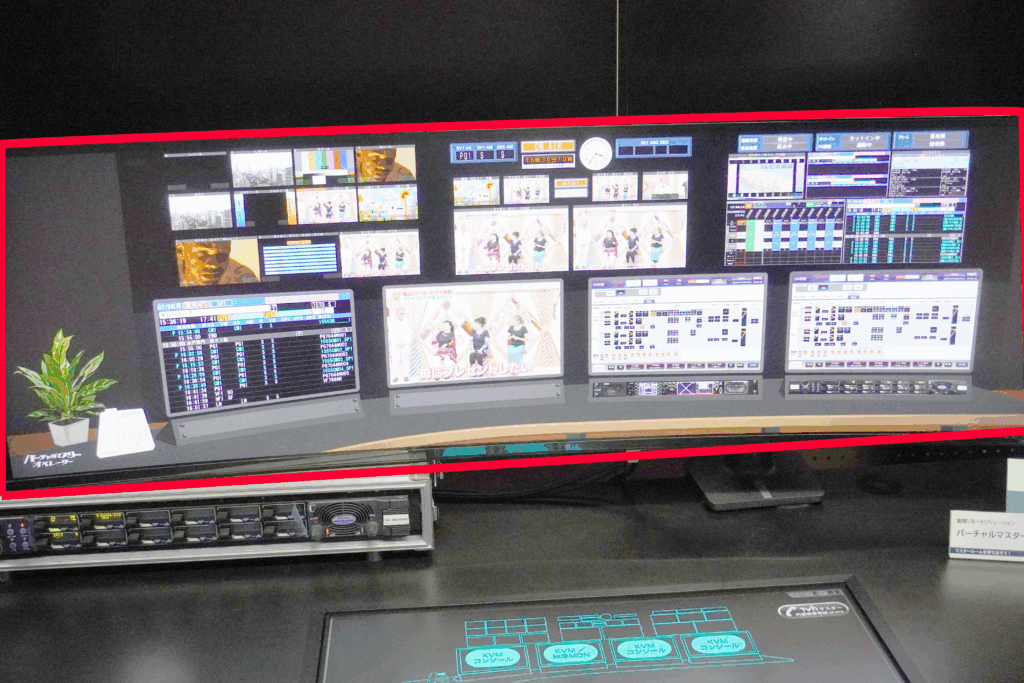

VMOの前身であるIM-NEXTにリモート機能を追加し、操作きるかテストを行ったのですが、普段のマスター室で行う操作と異なるので、「使い勝手が悪い」という声が多く上がりました。そこで、本物のマスター室と同じレイアウトをPC画面上に表示するという案が出ましたが、実際にその画面を再現するのは、かなり大変でした。また、表示したボタンを押すことで、遠くからマスターを制御しなければならないので、その設計にも苦労しましたね。

永井

今日は実際にマスター室を見学させていただきましたが、本当にそっくりですね(笑)。VMOを開発したことで、マスター室をリモートで監視できるようになりました。どのような成果がありましたか。

高橋

主に2つあります。

1つ目は緊急時に必要な人員をすぐに集められるようになりました。地震などの災害や機器の障害発生時には、番組を緊急ニュースに変更したり、復旧対応をしたりと、少なくても5人くらい必要になるのですが、自宅からの出社ですと、マスター室に集まるだけで30分から1時間かかってしまいます。VMOなら自宅にいてもリモート作業が行えるので即人員を確保することができます。

2つ目は、通常時の人員を減らせます。VMOはPC1台にすべてのマスター業務システムを入れてあるので、1人で統合監視が可能です。たとえば、テレビ北海道のマスター業務は2名運用でしたが、1人はマスター室にいて統合監視を行い、もう1人は別室で別の作業を行うことができるようになり、実質1名の運用になりました。夜間監視では交代で仮眠を取ることも可能です。何かあればVMOで簡単にマスター業務に参加できるので、人件費は大幅に削減できました。

永井

この統合監視機能により、同じ系列のテレビ東京やテレビせとうちのマスター監視実証実験も成功したと審査会でも説明されていましたね。さらに、エフエム北海道の夜間監視業務を受託されているとお聞きしました。

高橋

はい。平日は21時から翌10時まで、休日は17時半から翌10時まで、エフエム北海道のマスター業務を弊社のマスター室で統合監視しています。

永井

気になったのは、エフエム北海道はラジオ局ですし、特に資本関係や系列が同じではないのにVMOを導入された。その経緯については…また、エフエム北海道でお聞きしましょうか。

高橋

そうですね。エフエム北海道へ向かいましょう。

~エフエム北海道へ移動~

エフエム北海道への導入も成功!

永井

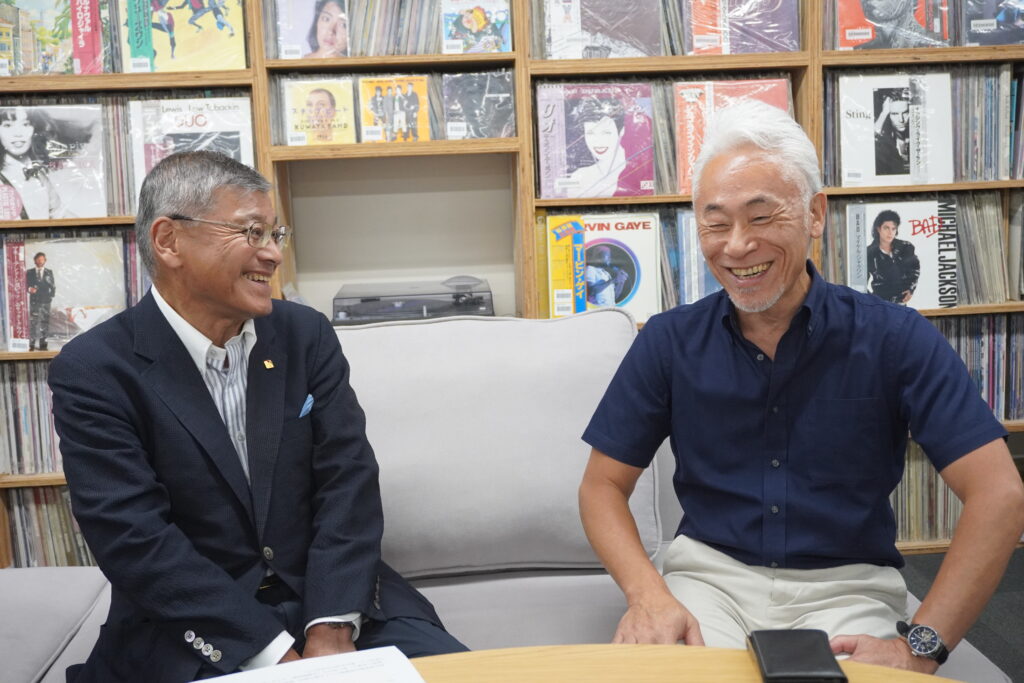

本日は、実際にVMOを導入されている現場もご見学させていただき、ありがとうございます。エフエム北海道がVMOを導入された経緯をお伺いできればと思い、今回お訪ねしました。

川口

遠くまでありがとうございます。私と高橋さんは顔を合わせる機会が多く、人柄もよく知っておりました。2024年9月頃、高橋さんから突然電話があって、INTER BEE AWARDに出品するためにラジオ局でもVMOで監視ができるかどうか実験したいというお話をいただきました。

高橋

川口さんは事前のお電話から導入を前向きに考えてくださっていて、本当にありがたかったです。実は、その半年くらい前から総務省と話をしながら、他局の監視業務を請け負っていいのか許可を取っていました。

永井

そういった制度的なこともクリアするのも大変でしたでしょうね。その年の12月には実際に夜間監視業務をテレビ北海道に委託されました。高橋さんとの信頼関係もあったかと思いますが、VMOが他社に納入されるのは初めてということで不安はありませんでしたか。

川口

技術部は4名のなので、1人でも出張に行ってしまうと夜間監視業務のシフトがかなり厳しくなってしまいます。それで監視業務を外部に委託するのですが、なかなかスキルが追いつかないことが多いです。たとえば、アラートが鳴ってもそのすべてがオンエアに影響するとは限らないのですが、その判断ができないんですよね。結局、私の電話が夜中に鳴って駆け付けることになるんです。それが技術力のあるテレビ北海道に委託でき、機材や必要回線の手配などもしていただけるとなれば、一石二鳥どころか、三鳥、四鳥でした。おかげさまでとても助かっております。

高橋

エフエム北海道からアラームが鳴った時の対応を一覧で頂いており、「緊急で連絡する」「メール連絡のみ」といった形で、1つずつランク分けされています。今のところは順調で大きな障害は起きていませんね。

放送業界を超えて、人手不足解消へ

永井

自社で開発したものは、多くは自社内で使用して終わりがちですが、川口さんが決断されたことで他社利用への大きな実績となりました。今では、日経ラジオ社や、放送業界を超えてトヨタ自動車北海道への導入も決まっていますよね。

高橋

日経ラジオ社は、一度エフエム北海道でラジオ局に導入する先例ができていたので、総務省の認可が下りるのも早かったです。VMOは、工場の設備監視にも応用できるので何か異常を検知したとき、どこで何が起きているのかPC一台、一画面で把握できるメリットが活かされました。

永井

お話を伺っていると、これからの飛躍がますます期待される技術だと改めて感じました。人手不足に悩むところは何も放送業界だけではないですから、日本経済にとっても大きな影響力がありそうですね。

最後になりますが、今後はどういったことに力を入れていきたいとお考えですか。

高橋

AI技術による自動監視や、クラウド化による利便性向上を目指しているところです。

AIに関しては、たとえば、広域で地震などの災害が起きた場合、1人で3~4局同時に対応するには限界がありますよね。そこでAIを使って自動でその局のオペレーターを支援できれば、1人で統合監視していても緊急時にはなんとか対応できるのではないかと考えています。

また、現在のVMOはまだ自社内で設備を保有し、構築するオンプレミスでの導入が主ですが、今後は社内に設備を保有せずにクラウド上にシステムを構築することも問題なくできるので、受託先へのサービス導入も今よりとても簡単にできると思います。

永井

なるほど、着々と進んでいるのですね。本日は貴重なお話を伺うことができ、とても感心しました。高橋さん、川口さん、現場も見学させていただき、長時間ありがとうございました。

高橋・川口

ありがとうございました。

プロフィール

高橋康二さん (たかはし こうじ)

テレビ北海道 執行役員

技術・DX推進担当補佐 兼 技術・DX推進局長

北海道出身。1992-2020年にマスター・送信担当、2021年からDX推進担当。現在、システム開発を進めるほか、マスター、スタジオのIP化業務に従事している。

川口圭介さん (かわぐち けいすけ)

エフエム北海道 技術部部長

北海道出身。1999年10月に株式会社エフエム北海道に入社。以来、技術部で勤務。Microsoft365製品群で社内業務システム開発も手掛ける。

永井研二さん (ながい けんじ)

放送技術部門審査委員長

1948年生まれ。東京都出身。1973年4月日本放送協会入局。技術局長、理事、専務理事・技師長、放送衛星システム(B・SAT)代表取締役社長、NHKアイテック代表取締役社長を歴任。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る