放送文化基金賞

NBC長崎放送 “原爆の鬼”からのバトンリレー

第51回放送文化基金賞 放送文化部門

第51回放送文化基金賞・放送文化部門を受賞したNBC長崎放送。1968年以来、1000人を超える被爆者の証言を記録・放送してきた長年の取り組みが高く評価されました。今年は被爆から80年。この取り組みの原点となったのは、元NBC記者・伊藤明彦氏の活動です。その伊藤氏をモデルにしたドラマも、この夏、NHKで放送される予定です。審査委員でメディア研究者の村上圭子さんが、現地を訪れ、取り組みの最前線を取材しました。

西九州新幹線の開業を機に、100年ぶりの再開発が進行中の長崎駅。真新しい駅ビルの通路を抜けるとすぐ、NBC長崎放送(以下:NBC)の社屋が見えてきた。NBCは1952年に「長崎平和放送」として開局した、長崎県で最も歴史のある民間放送局である。駅前再開発に伴い、4年前に移転してきた。

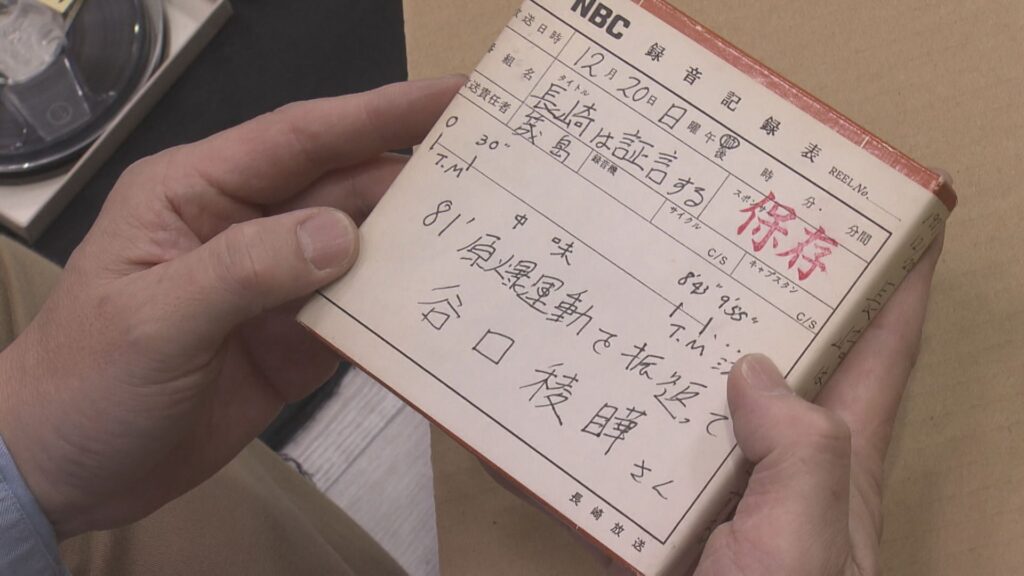

駅ビルと同じくらい真新しい社屋の中には、NBCのアイデンティティーともいえる一室がある。NBCがラジオとテレビで放送してきた、1000人あまりの被爆者の証言が保管された資料室である。保存されたテープの1本1本には、1人1人の「あの日」(1945年8月9日)の記憶、そこから始まった辛苦と絶望の日々への思い、そして、反核、平和への祈りがつまっている。

NBCはこれまで、局をあげて、6ミリテープやフィルムで残されていた古い証言の掘り起こしとデジタル化に取り組んできた。番組のアーカイブとしてだけでなく、「人類史的な財産」として、後世に受け継がなければならないという思いが原動力となっているという。

1968年に始まったラジオ番組、『長崎は証言する』は、今年3月末で放送3650回を迎えた。今も毎週土曜日の午前6時40分から放送中である。

『長崎は証言する』を聴く

▶radiko(ラジコ) : https://radiko.jp/r_seasons/10001275

よみがえる証言 「父は死んでも平和運動をやっている」

今回、お話を伺ったのは、中島三博報道メディア局長、河野智樹報道制作部長、豊﨑なつきアナウンサー、古川恵子専門局次長の4人である。中島さんはこれまで、報道と制作で番組を制作、河野さんは今年の被爆80年の取り組みの責任者、豊﨑さんは被爆者の声をラジオで届けるコーナーを担当、古川さんは被爆者取材を15年くらい断続的に続けている。

NBCでは今年、保管されている1000人の証言と向き合い、新たな発信に挑戦する試みとして、2つの企画が進行中である。1つは、「被爆80年 NO MORE… 銘板が伝える8.9」。長崎市内に約60か所設置されている「原爆被災碑銘板」に記された被災記録とNBCに残る証言とを組み合わせて伝える内容だ。もう1つは、「ヒバクシャの声」。長崎原爆被災者協議会と協力して、80人の被爆者の声を全世界に発信するという取り組みである。これらは番組として放送するだけでなく、NBCの特設サイトやTBS NEWS DIGでも視聴が可能だ。

▶NBC特設サイト「No More」:https://www.nbc-nagasaki.co.jp/80th-no-more-nagasaki/

2つの企画とも、動画の尺はだいたい3分、長くても5分程度である。「放送でも(チャンネルを)変えるか変えないかは、ギリギリ3分」と中島さん。「証言の発信は頑張ればできるが、放送局はいかにみんなに見てもらえるかを考えていかなければ」と話す。

1000人あまりの被爆者から誰を選び、1人1時間を越える証言からどの言葉を切り出して伝えればいいのか。証言を全世界に発信する企画を担った一人である豊﨑さんは、当時、被爆者にインタビューした先輩たちに思いをはせながら取り組んだという。そんな豊﨑さん自身も被爆3世だ。

豊﨑さんが選んだ1人、吉田勝二さんは、「数千度の熱線に焼かれ、顔の右半分は皮膚がなくなり、10数回に及ぶ移植手術の後も消えることのないケロイド」が残りながら、県内外の子どもたちに被爆体験を語り続けた人である。吉田さんは子どもたちに、「原爆の傷跡は今も尾を引いている。やっぱり私は恥ずかしいんです。しかし、こう話をしていると、そのうちに恥ずかしいのを忘れてしまいます」と語りかける。豊﨑さんは、吉田さんを象徴する言葉として、「私は恥ずかしい」を選んだ。放送後、吉田さんの息子さんからは、「父は死んでも平和活動をやっているんだなぁというのを実感しました」との声が届いたという。

被爆者の証言は、長崎市にある原爆資料館や平和祈念館でも見たり聞いたりすることができる。今回、私も訪問したが、両館で触れることのできる被爆者の証言は、映像、音声ともに1時間程度のものが多く、ある程度の時間の余裕がなければ多様な被爆者の証言に触れることは難しいと感じた。なにより、長崎に行かなければ接することができないとなると、人々の関心は遠のく一方だ。

被爆者の体験を、今の時代を生きる人々に届くよう企画を練り、それを全国、全世界に発信していく。被爆地に根差す放送局の存在意義を、長崎を訪問して改めて実感することができた。

被爆から80年 「毎年、テーマは“取り合い”になるくらいある」

被爆から80年が経つ中、毎年テーマを決めるのは大変ではないか。そんな質問も投げかけてみた。すると、4人から即座に「そんなことはない」と否定されてしまった。核兵器禁止条約の発効(2021年)や日本被団協のノ-ベル平和賞受賞(2024年)といった大きなテーマもあれば、日々の地道な取材活動から見えてくるテーマもある。「毎年、テーマは取り合いになるくらいある」という発言に、質問した自分がとても恥ずかしくなった。

2024年にNBCが取り組んだのは「被爆体験者」のドキュメンタリーであった。国が定める被爆地域内で被爆した人たちは、「被爆者」として県と市から被爆者健康手帳の交付を受け、医療や福祉の支援を受けている。一方、被爆地域外にいた「被爆体験者」は、放射性微粒子による被爆はなかったという扱いで、支援は限定的である。NBCは、手帳の交付を求めて裁判を起こした体験者たちの活動を追いかけた。

ドキュメンタリー『夏空の灰~被爆体験者は何者か?』

今なお続く、行政の線引きがもたらす分断の悲劇。制作した古川さんは、「大きな網をかけないと、小さな声は絶対にすり抜けてしまう。公害なども含めて、やはり大きな網をかけて救うべき人は救うというスタンスが原則だ」と語る。古川さんは他社の記者や弁護士、支援者と共に、証言をまとめた本も出版した。裁判は今年10月1日に結審の予定だ。古川さんの取材は今も続いている。

“原爆の鬼”からのバトンリレー

今回のインタビューで何度も登場したのが、「原爆の鬼」という言葉である。4人の話をまとめると、“鬼”は被爆者の証言の記録に猛進する先輩を指し、「戦争はまた起きる。伝えるだけでは駄目だ。伝え続けなきゃダメだ」と、後輩を叱咤激励する存在であった。

初代の“鬼”は、元NBC記者の故・伊藤明彦さんである。ラジオ番組、『長崎は証言する』の前身『被爆を語る』を1968年に提案した人で、初代の担当者でもある。伊藤さんはNBCを離れてからも、生涯をかけて1000人を超える被爆者の証言を記録し続け、録音した証言をCDにして、全国の平和資料館、図書館に寄贈する活動を行った。このうち284人の証言は、ウェブサイト「被爆者の声」で聞くことができる。

▶「被爆者の声」:http://s20hibaku.g3.xrea.com/

そんな伊藤さんの人生を描いたドラマが、8月13日、『八月の声を運ぶ男』としてNHKで放送される予定だ。4人からは、伊藤さんが使命感の塊であったことに加えて、プライベートではよくお酒を飲む人だったこと、平和式典では涙を流されることもあったことなど、“鬼”の素顔を伺うことができた。ドラマ化はNBCとしてとてもうれしいことであるが、あまり神格化せずに描いてほしい、とのこと。どのようなドラマになるか楽しみである。

▶『八月の声を運ぶ男』(NHK)番組サイト:https://www.nhk.jp/p/ts/663796R2L1/

今の“鬼”は誰なのか。こんな質問も投げかけてみた。すると、被爆80年の責任者である河野さんからは、“鬼”はいない、との答えが返ってきた。「当時は300人くらい社員がいたが、今は70人を切っている。スペシャリストを育てる環境は難しいので社全体で取り組んでいる」とのこと。実は、河野さんは長崎県ではなく宮崎県の出身。入社してから、先輩たちが残してくれた証言と、そこに添えられたメモを見ながら、被爆に関する番組制作を続けてきたという。「先輩が残した証言やメモからは、自分が使うためだけでなく、後輩たちに伝えていこうという意思を感じる。自分も後輩に残していかなければ」と話す。

NBCに鬼はいなくなった。しかし、鬼がつないできたバトンは確実につながっている。

被爆100年に向けて

被爆100年という次の大きな節目が徐々に意識され始めている今、向き合うべき課題も少なくない。まず、証言を記録し続けることの難しさだ。5年ほど前までは、祈念式典に行って見かけたことがない被爆者がいると、声をかけて取材を依頼していたという。しかし、最近は式典に足を運ぶ被爆者もめっきり少なくなった。今は老人ホームなどから紹介してもらったり、NBCの先輩の伝手を頼ったりしながら、なんとか1人でも多くの証言を記録し続けているという。

次の課題は、局に保管している被爆者の証言の活用方法である。ゆくゆくは公共財として社会に開放していくべきではないか、との意見がある一方で、アーカイブは局の財産であるという考え方もある。NBCは、局が所有する過去のニュース映像などを有料で提供するサービスも行っている。被爆100年に向けてどんなスタンスにしていくのか、議論はこれからのようだ。

また、被爆に関するテーマをネットに展開する際の課題もある。世界情勢が混迷し、日本を巡る安全保障上のリスクも指摘される中、NBCが被爆の実態や核の脅威を訴えることに対して、「平和ボケ」というコメントがネット上でつくことも少なくないという。しかし、こういう時代だからこそ、長崎から、NBCから発信し続けなければ、という力強さを感じた。

最後に、今回の訪問で一番印象に残った言葉をあげておきたい。それは、古川さんが被爆者の証言を記録する取り組みを説明する時に使っていた、被爆者の証言を「体に入れる」という言葉だ。耳を傾ける、心に寄り添う、ではなく、体に入れる。長年、取材活動を続けてきた私だが、この言葉は初めて聞いた。

20年後の被爆100年。被爆者1人1人の魂は、NBCの社員たちの血肉となって生き続け、平和への思いを発信し続けてくれているに違いない。

プロフィール

村上圭子(むらかみ けいこ)

学習院大学卒業後、1992年NHK入局。報道局ディレクターとして『NHKスペシャル』『クローズアップ現代』等を制作後、ラジオセンターを経て、2010年から14年間、放送文化研究所メディア研究部に在籍。2025年1月末にNHKを早期退職し、メディア研究者として活動開始。

▷個人ウェブサイト:https://bushwarbler.jp/

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る