HBF CROSS

グローバル展開の次に何があるのか──日韓のテレビ制作者たちが向き合う課題

第23回日韓中テレビ制作者フォーラム(北九州)レポート

編集部 大園百合子

2025年12月9日から12日まで、北九州市で「放送・配信コンテンツビジネスの現状と課題、そして未来」をテーマに、第23回日韓中テレビ制作者フォーラムが開催されました。

今回は中国側が事情により参加できなかったものの、日本から177人、韓国から53人、計230人の放送関係者・制作者が参加しました。

NetflixをはじめとするグローバルOTT(動画配信サービス)の動きが加速するなか、本フォーラムは、放送と配信の関係や制作の立ち位置をめぐる問いが、国や立場を越えて共有されました。その前提のもとで、同じ「グローバル」という言葉を用いる日韓の制作者が立っている地点には、確かに差があることが浮かび上がりました。

特別講演

「生態系モデル」という視座

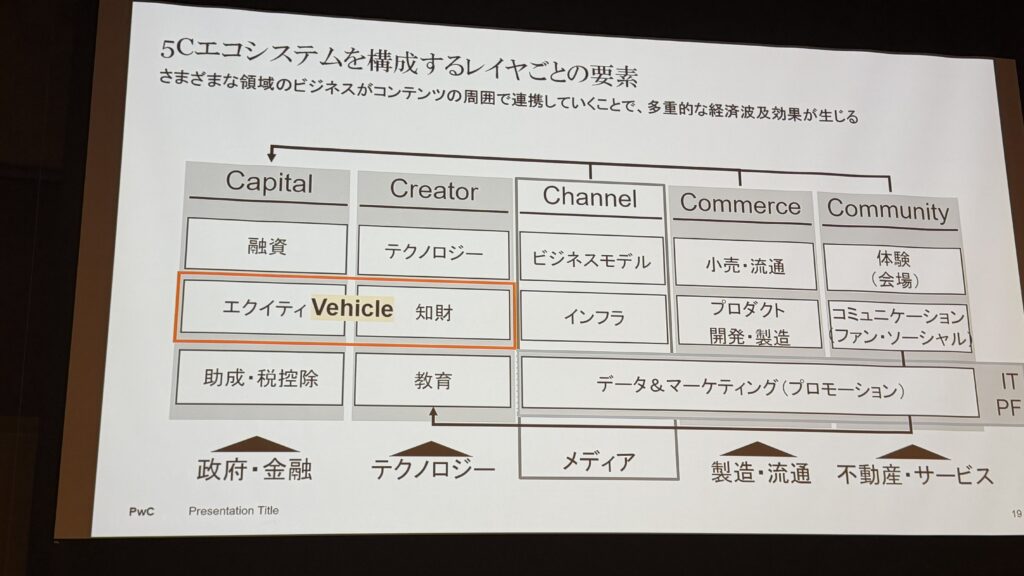

初日、韓国側の参加者が到着する前に、日本側のみが出席して、フォーラム協賛企業であるPwCコンサルティング合同会社の森祐治さんと辻川和希さんによる特別講演「日本コンテンツ産業の成長戦略と海外市場への活路~コンテンツの生態系モデルの提唱」が行われました。ここでは日本のコンテンツ産業を取り巻く構造や課題について、いくつかの視点が提示されました。

“宝”とされる日本コンテンツを、どう活かすのか

講演で示されたのは、「日本のコンテンツはすでに世界から注目されている」という認識と、その一方で、産業としての構造は十分に整っているのか、という問いでした。アニメやゲームに限らず、映像コンテンツもIP(知的財産)としてどう活用し、どう回収していくのか。作品を作って終わりにするのではなく、配信、グッズ、イベント、コミュニティ、観光といった複数の経路を通じて価値を循環させる考え方が、全体を貫く軸として語られていました。

動き出した政策と、届きにくい現場

また、政府がコンテンツ分野への支援を強めつつある現状にも触れられました。制作そのものへの支援にとどまらず、海外展開や地域との連動までを含めて考える動きがあるという説明には、「いよいよ本腰を入れ始めた」という印象も残ります。ただ、質疑応答では「そうした大きな話が、制作の現場にはなかなか届いていない」という率直な声も上がりました。

そうしたやり取りの中で、何度も提示された「生態系モデル」という言葉は、その象徴だったように思います。

制作、権利処理、流通、企画開発を循環させ、その土台としてDXや人材育成を整えるという構想は理解しやすい考え方である一方、制作の規模や立場、契約慣行がばらばらな現場にそのまま当てはめるには、“言うはやすし”とも感じられる側面が残りました。

この特別講演は、明確な答えを提示するというよりも、日本のコンテンツ産業が世界とどう向き合おうとしているのかという問いを、参加者それぞれに投げかける時間だったように感じられました。その問いを抱えたまま、フォーラムは次のセッションへと進んでいきました。

基調講演(日本)

2日目には、本フォーラムの日本委員長である上智大学の音好宏教授から、「日本メディア最新現況〜メディア激変期に、アジア発の動画コンテンツをどう発信していくか」と題する基調講演が行われ、日本の放送・映像コンテンツをめぐる現状が共有されました。

データから確認する日本メディアの現在地

講演では、「どう発信していくか」という問いに対して、まず前提として、日本のメディア環境がどのような状況に置かれているのかが、データをもとに整理されました。

そこから浮かび上がったのは、日本の放送ビジネスが直ちに危機的状況にあるわけではない一方で、視聴環境や広告市場の変化が、確実に積み重なってきているという現実でした。安定を保ちながらも変化に向き合うという、日本の放送が置かれた現在地が、あらためて確認される内容でした。

また講演では、配信やSNS動画が急速に拡大する一方で、偽情報や誤情報、社会の分断を煽る表現が広がっている現状にも言及がありました。規制のある放送と、自由だが秩序を欠きやすい非放送の世界。その対比の中で、公共性や安定性、社会的責任を担ってきたテレビの役割は、決して過去のものではないと指摘されました。

世界的には巨大な配信事業者が市場を席巻する中でも、北東アジアには、メディアが公共空間を形づくってきた歴史的な蓄積がある。その価値をどのように次のコンテンツ産業につなげていくのか——音教授の講演は、以降の議論を読み解くための思想的な前提を提示するものでもありました。

基調講演(韓国)

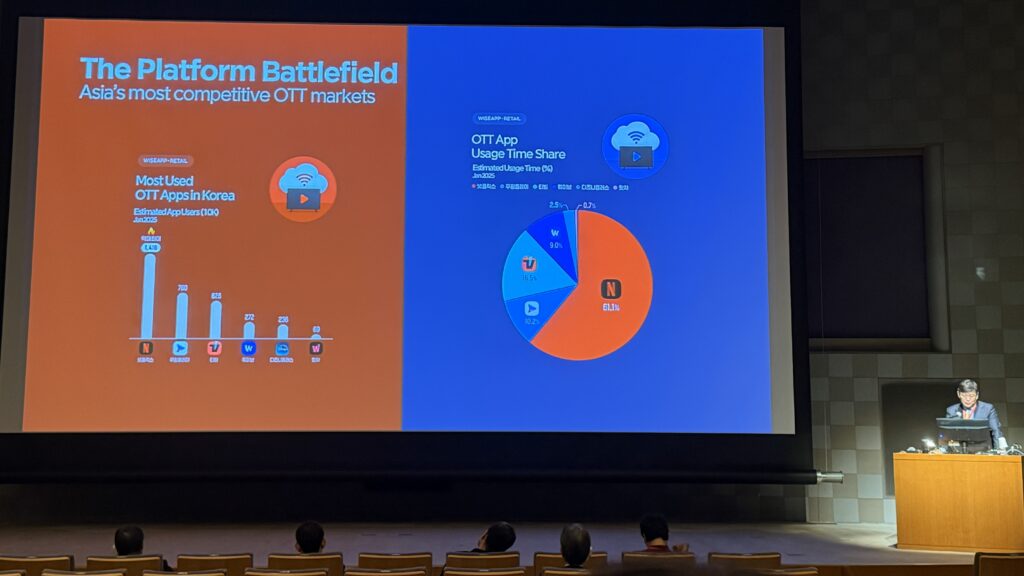

3日目には、韓国文化放送(MBC)企画本部長のパク・ゴンシクさんから、「2025年 韓国のメディアトレンド現況」と題する基調講演が行われました。

スマートフォンとアルゴリズムの時代――視聴軸の転換

講演ではまず、若年層を中心に幅広い世代で視聴の主軸がスマートフォンへと大きく移行している現状が示されました。その中で、視聴の出発点は放送局の編成表ではなく、配信プラットフォーム上でのアルゴリズムによる推薦へと変化しているといいます。その結果、テレビコンテンツは放送時だけで完結するものではなく、放送後もデジタル空間で繰り返し発見・視聴され、価値が循環する存在になりつつあることが指摘されました。

広告市場の変化が迫る、韓国放送局の転換点

一方で、広告の主戦場がテレビからデジタルへと急速に移行する中で、韓国の地上波放送局の経営環境は構造的に厳しさを増しているといいます。放送収入だけでは成り立ちにくくなる中で、収益確保や制作体制の再構築を迫られ、放送局、制作会社、OTTプラットフォームの関係は、従来のような明確な上下関係ではなく、競争と協力が入り混じる複雑な構造へと変化していることが示されました。

視聴率からIPへ――競争軸の転換

こうした環境の中で、産業全体の競争軸は、視聴率を中心とした考え方から、「IPを誰が保有し、どのように展開していくか」へと移行しているとの指摘もなされました。韓国では、制作会社や放送局がスタジオ機能を強化し、海外市場を前提とした展開を進める動きが、昨年のフォーラムで語られていた段階から、さらに具体性を帯びてきていることが示されました。

Netflixという“甘い誘惑”と、その代償

講演の中でも、とりわけ印象的だったのが、NetflixをはじめとするグローバルOTTの影響についての言及でした。Netflixは韓国コンテンツへの投資を急速に拡大し、韓国の映像作品が世界市場へ進出する大きな契機となりましたが、その一方で、この投資拡大は制作費の高騰や人材・機材の集中を招き、放送局の制作現場に空白を生む結果にもつながったといいます。

また、完全買収型の契約を基本とするOTTとの取引は、安定した制作費をもたらす反面、IPや長期的な収益機会を失う構造を内包していることも指摘されました。成長の機会が広がる一方で、産業としての主導権や持続性が問われる局面に直面している——韓国のメディア産業が抱える、そうした二重の状況が浮かび上がりました。

最後に、こうした厳しい競争環境の中だからこそ、放送局同士、さらには国境を越えた連携の重要性が強調されました。韓国、日本、中国がそれぞれの強みを持ち寄り、アジア全体としてコンテンツを育てていく視点が、今後の可能性として示され、講演は締めくくられました。

放送・配信コンテンツビジネスにおいて、政府主導の強力な後押しを受け、日本の何歩も先を走ってきた韓国が、グローバルOTTへの依存が進む中で、IPの主導権や制作基盤の持続性に強い危機感を抱いている——。その現実を今回の講演を通して直接聞けたことは、単に「成功例」として韓国を参照するのではなく、日本がこれから進むべき道を考えるうえでの、重要な示唆となりうる内容でした。

日韓プレゼンテーションとトークセッション

フォーラムでは、2日間にわたり、日韓それぞれの番組を題材にしたプレゼンテーションとトークも行われました。ここでは、抽象的な戦略論ではなく、具体的な番組制作の現場から、発信や海外展開、OTTとの関係がどのように捉えられているのかが示されました。

番組が示した制作現場の課題と可能性

日本側のプレゼンテーションはいずれも、制作会社の立場から行われました。バラエティ分野では、IVSテレビの中村秀樹さんが、Amazon Prime Videoで配信された『賞金1億円の人脈&人望バトル「トモダチ100人よべるかな?」』を紹介し、世界展開の可能性を実感しながら、今後もOTTという新たなフィールドに挑戦していきたいという強い意志を語りました。

その一方で、制作の成果が必ずしも自らのIPとして残らない構造や、契約・体制整備に伴う負荷の大きさといった課題も、日本の制作環境における現実として示されました。

韓国側からは、MBCのクォン・ラッキさんが、『新人監督 キム・ヨンギョン The Wonder Coach』を紹介しました。本作は当初、Netflixでの展開を視野に入れて企画が進められたものの実現には至らず、その後、国内OTTや地上波で放送された結果、高い評価を得たといいます。グローバル展開を意識した企画でありながら、まずは国内での成功を足がかりに、次のステージをどのように切り開いていくかが課題として示されました。

ドキュメンタリー分野では、日本のテレコムスタッフの街風建雄さんからNHK WORLD JAPANで放送されている『Cycle Around Japan』が紹介されました。国際向けに設計された長寿シリーズとして、日本の暮らしや文化を安定的に発信してきた事例で、台湾版などアジアでの国際共同制作も開始したとのことでした。

一方、韓国放送公社(KBS)のキム・ガラムさんは、『人材戦争 The War for Talent』を取り上げ、中国では国家戦略と結びついた工学分野重視の人材育成が進む一方、韓国では医学部志向が強い現状が対比され、社会がどの分野に価値を置いているのかという違いを示しました。本作は韓国国内で大きな反響を呼び、特番の制作や関連コンテンツの展開、数々の賞の受賞につながるなど、公共放送が社会に対して果たしうる役割を示した番組として高く評価されたといいます。

ドラマ分野では、日本側からテレパックの東田陽介さんが、テレビ東京で放送された『夫よ、死んでくれないか』を例に、視聴者に「気づいてもらう」ための戦略について紹介しました。ショート動画や切り抜きを意識した設計が、OTT時代における視聴者獲得の鍵になっているといいます。一方で、OTTとの取り組みでは、思うように進まなかった経験にも触れられていました。

一方、韓国側からは、ソウル放送(SBS)で放送され、Netflixでも配信された『TRY 僕たちは奇跡になる The Winning Try』が紹介されました。発表したのは、SBSが設立した制作組織・Studio Sに所属するチャン・ヨンソクさんです。

チャンさんは、ラグビーという韓国では必ずしもメジャーとは言えない競技を題材にした本作について、SBSでの放送時には裏番組も強く、視聴率面では苦戦したことを率直に語りました。一方で、Netflixとの同日配信によって、4K対応や音声仕様への対応、アフレコ作業などポストプロダクションの工程が大きく増え、制作負荷が高まったことにも触れました。

こうしたプレゼンテーションを通じて、日本側では制作会社が前面に立ってOTT対応や海外展開を語る一方、韓国側では放送局自身が戦略を示すという対比が、番組内容以上に、登壇者の立場そのものから浮かび上がってきました。日本の放送局関係者が主にオブザーバーとして参加していたこともあり、少なくともこのフォーラムにおいては、その違いがより際立って見えたと言えるでしょう。

フォーラムでは、講演やプレゼンテーションを通じて共有された課題の整理と並行し、そうした課題に対する具体的な試みを示す場として、日韓の制作者が企画を持ち寄るピッチングセッションが行われました。

ピッチングセッション

21企画に見えた、日韓ピッチングの多様性

今回のフォーラムでは、日韓全21本の企画が、2日間にわたり計3回のピッチングセッションで発表されました。ジャンルは幅広く、構想段階の新企画から、すでに放送実績のある番組を次のフェーズへと発展させようとする提案まで、多様な内容が並びました。日韓中の三国を意識した企画や、AIを制作の前提に据えた企画など、企画の方向性もさまざまでした。

発表手法の面でも、AIを活用したビジュアルやイメージ動画を用いるプレゼンテーションが数多く見られ、企画提案の段階からAI活用が現実的な選択肢として定着しつつあることがうかがえました。

会場では、ピッチングに加えて、各企画のポスターを掲示するポスターセッションも行われていました。ピッチング終了後に商談ブースを設けるのではなく、関心を持った企画に対して制作者同士が個別に声をかけ、後日につながる関係を築いていくことが前提とされた場づくりだったと感じられました。

異なるアプローチが示したピッチングの幅――「三国愛」と「ことわざワールド」

主催者および制作者から許可を得た二つの魅力的な企画について、企画の完成度や事業性を競うというよりも、発想の出発点や文化的な問いそのものに目を向けていた点で、今回のフォーラムのあり方をよく示していた例として、以下で紹介します。

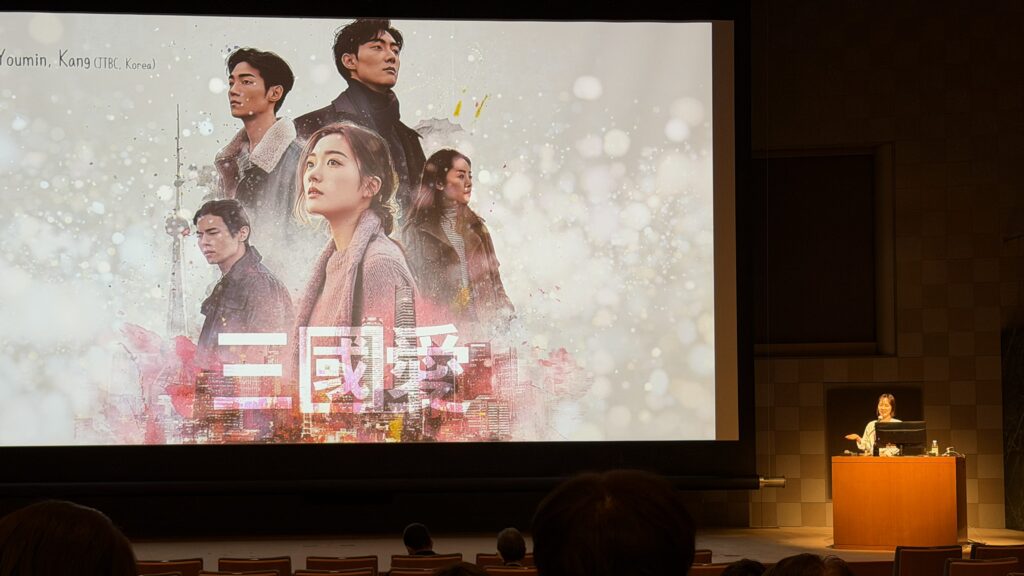

一つ目は、韓国の放送局JTBCのプロデューサー、カン・ユミンさんによる恋愛リアリティ番組「三国愛」です。日韓中それぞれの恋愛観や番組づくりの違いそのものを企画の軸に据え、日本編、韓国編、中国編を順に体験する構成とすることで、各国の制作スタイルや感情表現の差異を一つの番組の中で可視化しようとする試みです。恋愛を通じて文化の違いを描き出す、実験的な国際共同制作として提案されました。

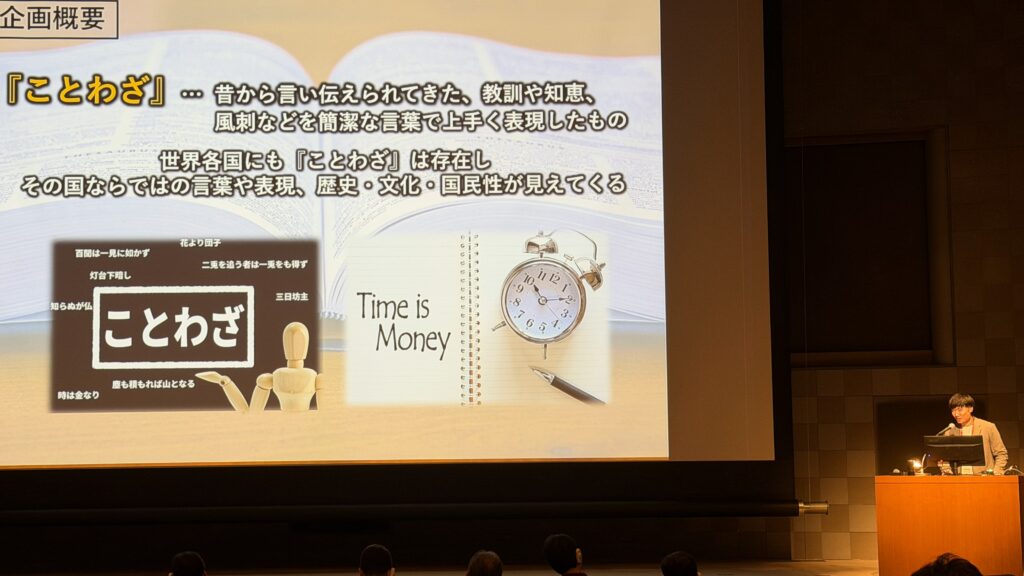

もう一つは、日本の制作会社ダイズのディレクター、川越琢示さんによる「ことわざワールド」です。世界各国のことわざを取り上げ、「それは本当にそうなのか?」を実際に検証してみるというシンプルな発想から生まれた企画で、たとえば「七転び八起き」は、人が本当に何度転んだら立ち上がるのかを試してみるといった具合に、ことわざを文字通り受け止めるところから発想を広げ、文化や価値観の違いを浮かび上がらせようとしています。

分析的でスケールの大きな国際共同制作から、身近な発想で文化に切り込む企画まで。今回のピッチングでは、完成形を急ぐのではなく、制作者同士が対話を重ね、次につながる関係を育てていくことを重視した場の設計そのものも、強く印象に残りました。

フォーラムを終えて――「関係」を育てる場として

北九州市の共催により、会期中は毎日、参加者全員が地元の名物料理を囲みながら交流する時間が設けられていました。公式プログラムの外で自然に会話が生まれ、制作者同士が国や立場を越えて言葉を交わす光景が随所で見られました。閉会式では日韓のチームによるじゃんけん勝ち抜きゲームで盛り上がり、終始和やかな雰囲気のままフォーラムは幕を閉じました。

最終日には、門司港レトロやTOTOミュージアム、小倉城を訪問し、北九州市フィルムコミッションの担当者から、撮影地としての魅力や制作支援の体制について説明を受けながら、理解を深めていました。

成果を急がないという姿勢

こうした数日間を通じてあらためて感じられたのは、今回のフォーラムが、完成された企画や短期的な成果を競う場ではなかったということです。特別講演で語られた産業構造や制度の話は、そのまま答えとして現場に降りてくるものではありませんでしたが、だからこそ、異なる制作文化や価値観を持つ制作者たちが、同じ時間と空間を共有しながら、互いの距離感を確かめ合う場としての意味が印象に残りました。

国際共同制作の前に必要なもの

ピッチングで提示された企画は、すぐに共同制作へと結びつくものばかりではありません。しかし、企画の背景にある発想や制作姿勢に触れることで、次に向けた共通言語や問題意識が静かに蓄積されていく様子が感じられました。国際共同制作という言葉が先行しがちな中で、「誰と、どのように話し、どこまで踏み込めるのか」という関係づくりこそが、その土台になるのだと感じました。

多様な企画が並び、正解を急がず、まずは互いを知る。そのプロセス自体を大切にした今回のフォーラムは、次の挑戦に向けた信頼と視野を育てるための、確かな一歩でした。

日韓の参加者から「ここからコンテンツが生まれそうな予感がする」という声が聞かれたことは、この場が単なる議論にとどまらず、次につながる何かを静かに動かし始めていたことを示しているのかもしれません。その過程を間近で見つめる中で、こうした関係が育つ時間と空間の大切さを、あらためて実感させられました。

来年は、韓国・水原(スウォン)市での開催が予定されています。

本フォーラムは、2001年に国や立場を越えた番組を通じた制作者同士の交流を目的に、日韓でスタートしました。第3回からは中国が加わり、現在は日韓中の3か国が持ち回りでホスト国を務めながら開催されています。

放送文化基金は、立ち上げ当初より本フォーラムに関わり、3か国開催となって以降は、日本開催時に助成金による支援を行ってきました。

第23回日韓中テレビ制作者フォーラム(北九州)開催概要

主催:全日本テレビ番組製作社連盟(ATP)、放送批評懇談会、韓国PD連合会、中国電視芸術家協会

共催:北九州市

協力:総務省、日中韓三国協力事務局(TCS)

協賛:北九州観光コンベンション協会、PwCコンサルティング合同会社

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る