HBF CROSS

「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く―北海道ドキュメンタリーワークショップ第4回

未来へつなぐ灯 連載第5回

HTB北海道テレビ放送 沼田博光

2025年3月22日、北海道テレビ放送(HTB)が主催する第4回北海道ドキュメンタリーワークショップが開催された。

第1部では映画『小学校~それは小さな社会~』の上映会が行われ、第2部には同作の監督を務めた映画監督・山崎エマさんが登壇した。直前に、エマさんが監督した『小学校~それは小さな社会~』と、編集を担当した『Black Box Diaries』が第97回米アカデミー賞にノミネートされるという快挙もあり、会場には約90人のテレビ制作者らが集まった。

第3部では、同じくアメリカで映像制作を学び、国内外で高い評価を得ている恵庭市の映像作家・山田裕一郎さんも加わり、ドキュメンタリーをめぐって活発な議論が交わされた。

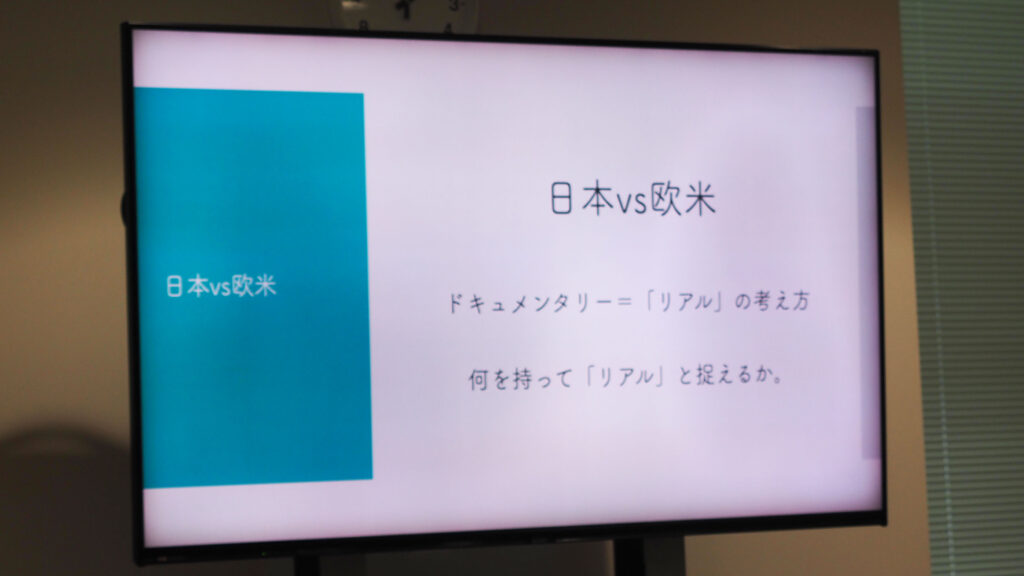

日本と欧米のドキュメンタリーの違い

山崎エマさんは神戸出身。19歳の時に渡米し、ニューヨーク大学映画制作学部を卒業後、アメリカで編集助手としてキャリアをスタートさせた。海外のクルーが短期間で日本を「サーっと」撮影し、「日本はこうです」と一括りに伝える番組に違和感を覚え、「寿司や忍者だけじゃない日本」の姿を発信したいと帰国したという。

講演では日本のドキュメンタリーは「Nスペ風」、「情熱大陸風」、「ノンフィクション風」といった定型があるのではないかと語り、会場の笑いを誘った。また、ナレーションが多用される傾向があるとも指摘した。一方、欧米では情報や記録性を前面に出すことに必ずしも重きを置かず、多様なスタイルが存在し、監督の主観的視点が認められている点や、音と映像のクオリティが重視される点を挙げ、日本との違いを説明した。日本では「ドキュメンタリーなのに泣いた」「ドキュメンタリーなのに面白かった」といった受け止め方に象徴されるように、観る側にも一定の固定観念があるが、欧米では曖昧さや余白を生かし、観終わった後に様々な受け止め方について会話が生まれるような作品が多いと語った。

リアルの捉え方はどこで培われるのか――日本の公立小学校という視点

特に大きな違いがあるのは「リアル」についての捉え方。

アメリカにいるときに、時間に正確であるとか、真面目であるとか日本では当たり前のことを褒められた。どこで身についたのかと振り返ると98%の日本人が通う日本の公立小学校だと気づいた。

撮影許可取得は困難を極めたが、何百人もの親に会い、子どもたちを撮影する許可を得る努力を続けた。2021年4月から150日間学校に通い、給食や登下校の様子は100回以上撮影した。「毎日見て、私は4000時間そこにいて、日常で何が起きているかわかっていて、私がその場で経験したことの感覚を思い出し、編集して見せるのが自分にとってのリアルなんです」。給食も100回撮って、1回のシーケンスに編集した。

日本では「一度撮ったものがリアル」とされがちだが、エマさんは「凝縮した真実」をリアルと考える。また、日本では「やらせ」に敏感すぎるあまり、クリエイティビティが妨げられる面がある。

「音が51%、映像が49%」

取材は信頼するカメラマンと音声マンとの3人体制。エマさんが繰り返し強調したのは音声の重要性だ。「音が51%、映像が49%と思っている。人がしゃべっているところが一番大事なんです」。

映画『小学校』の撮影では先生と子どもたちに同時にいくつものピンマイクを装着してもらった。先生には毎朝、職員室で自分でピンマイクをつけてもらえるようになった。ある日、マイクから女の子の泣き声が聞こえ、どこで泣いているのか探した結果、とても貴重な場面を撮影できた。

ピンマイクを日常的に使い、自然な会話を拾う。音があれば映像は後から補えるが、音がなければ作品は成立しない。また「人間の目にはできない動きだから」とズーム撮影は禁止にしたという。カメラマンのその場の感情は、ズームではなく他の方法で撮影してほしいと語った。

作品では、6年生の放送委員会を中心に追い、縄跳びの二重跳び成功のシーンなど、長期取材だからこそ捉えられた場面がいくつも映し出されている。

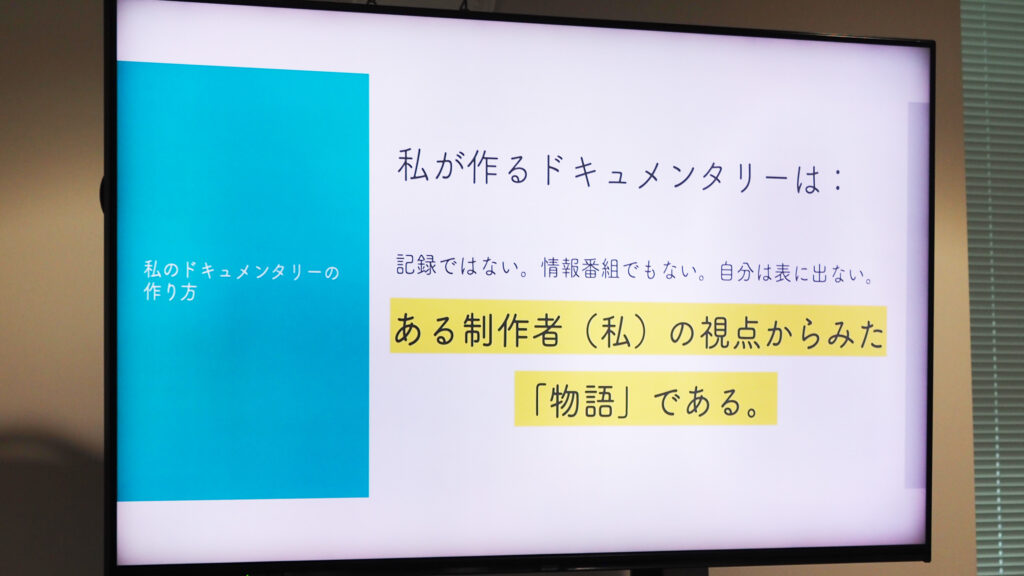

編集で物語を立ち上げる――エマ・スタイル

「物語は編集で決まる」と話す。「凝縮したリアル」という考え方の中では時系列に縛られず、効果的に伝えるために順序を変えることもある。「1週間の間に起きたことが同じ1日に起きたかのように表現することもあるが、それは嘘ではなく物語をスムーズに伝えるため」と説明した。

撮れた素材の中で最も力のあるシーンを中心に編集し、情報のバランスより映像の力を優先する。一方で、編集でなんでもできてしまう怖さもあるという。なぜ自分がこの題材を撮るのかを常に問い、徹底的にリサーチして対象の専門家になるくらいでないと編集していて心配になるし、責任が負えなくなる。

完成前にはテスト試写を何度も重ね、思い込みや誤解を取り除いていくことも絶対必要だと、力を込めた。

ドキュメンタリーの楽しさ――「始まり」と「終わり」を決めるということ

エマさんは、ドキュメンタリー制作の核心について語った。

過去を振り返る作品ではなく「今から撮るもので、何が起こるか?」を見つめていく。現在進行形のドラマみたいなものをとらえていくことが、ドキュメンタリーの中で一番難しく、同時に面白く、可能性があると思っている。一番怖いのは、「終わりのないものを撮り始めてしまう」ことだ。それが見えていないと企画書も書けないし取材の計画も立てられない。

ドキュメンタリー制作で「何が始まりで何が終わりか」を明確にするには、自分が何を撮りたいのかを常に考え続けなければならない。

では、何を伝えたいのか?

私はいつも、社会にプラスの風を吹かせたいと思っている。

被写体との距離感――「共作」するという視点

第3部では山田裕一郎さんが加わり参加者との質疑応答となった。山田さんは短編映画を手がけ、ヤフーのドキュメンタリー部門でグランプリ、また年間最優秀ドキュメンタリー監督賞などを受賞している。2人とも海外で学び、日本の“テレビドキュメンタリー”とは一線を画する作品を送り出しているが、その手法にも大きな違いがあり、ドキュメンタリーの奥深さを知る刺激的な時間となった。

参加した制作者から「被写体との距離感」について質問が出ると、山田さんは被写体との「共作」を重視すると答えた。障害を持つ子どもたちの姿を描いた『フルスイング』では、子どもが泣く場面についても、事前に親子に映像を見せ、このシーンをどのような目的で、どのように使うか説明し、許諾を得たという。

一方エマさんは、母親たちとLINEグループを作り、逐一撮影状況などを伝えて説明責任を果たすが、編集段階で事前に誰かに見せることは無いと答えた。また監督の立ち位置については、2人とも「存在を消す」方向で一致している。

ただし、その方法は対照的だ。山田さんは「存在感が消えるまで一緒にいる」のに対し、エマさんは「その場からすーっと離れて、あとはカメラマンに任せたりする。そうすることで、当事者同士で会話をしなければならない状況を作る」スタイルを取る。

ドキュメンタリーはニュースの延長ではない

情報番組での「わかりやすさ=情報の多さ」と、「余白=視聴者の考える時間」のバランスについての質問に対し、エマさんは「情報番組やニュースでの情報はもちろん大事。ただドキュメンタリーはニュースの延長にあるものではない」と語った。

「私は、見た人の没入感や感情を動かすことを最優先する。情報を削ってでも余白を作る」。もしニュースの特集でドキュメンタリーの手法を取り入れたいなら、「30秒でもいいから感情を揺さぶる映像を入れてみるところから始めてはどうか」とアドバイスした。

やりたい、と思ったことにチャレンジを!――技術や形式に縛られずに

撮影技術についても、様々な質問が出された。山田さんの作品に見られる、被写体がカメラに向かって話しかける独特なインタビューについては、欧米ではよく使われる手法で、プロンプターをレンズの前に置く仕組みだと説明した。

またエマさんは、会場の若い制作者に向けて、「インタビューで、被写体が横を向いて話しているのは、いったい何を見せたいのか?記者と話している様子を伝えたいのか。顔が1ミリでもレンズからそれていくと、印象も変わるし、伝える力も薄まっていく」と語った。そのうえで、被写体がカメラに正対し、壁を背負うのでなく、背景に奥行きを持たせる立ち位置になるよう工夫するとよいと伝えた。

さらに、2人の作品に共通するナレーションを排した「ノーナレ」について、エマさんは「制作にもかかわっていないのに、タレントやアナウンサーが語る『神の声』のようなナレーションは消えていく流れがある」と述べた。ノーナレを目指すのであれば、説明的だったり、既に語っていることを念押しするようなナレーションを削っていくところから始めたらよいという。

一方、山田さんは「自分自身は、ドキュメンタリーでも『くすっと笑える』作品を目指している」と語り、ナレーションを入れるかどうかも含めて、スタイルにとらわれず、やりたいことをやればいいと話した。「ドキュメンタリーに決まりはないのだから」。

「リアル」が揺さぶられた一日

開催後のアンケートには、興奮冷めやらぬといった熱い言葉が多く寄せられた。特に「時系列に並べるだけがリアルではない」というリアルの捉え方や、「ピンマイクを5~10本も使うとは!」という、映像よりも音を重視する手法に対して、「驚愕した」「目から鱗だ」「頭をがつんとかち割られた」などなど、「みんな、大丈夫か?」と思わず突っ込みたくなるような感想が並び、「私もやってみたい」、「日々のニュースで生かしたい」という前向きな言葉が続いた。

若い制作者向けのワークショップという建て付けではあったが、刺激を受けたのは若手だけではない。年齢的にはベテランの域に達している私自身も、進行中に「え?そうなの!?」と、司会であることをいいことに何度か質問を挟みこんでしまった。

「ドキュメンタリーの概念を壊してみませんか?」という言葉に奮い立ったのは、若手だけではなかったと思う。

プロフィール

沼田博光(ぬまたひろみつ)

北海道テレビ放送 報道情報局 報道部 報道デスク/プロデューサー

1964年生まれ。札幌市出身。1988年、小樽商科大学卒業後、北海道テレビ放送(HTB)入社。報道記者、情報番組制作を経て、放送ライツ・著作権業務、国際共同制作などに携わる。自然・環境問題やアイヌ民族をテーマにドキュメンタリー番組を多数制作。ギャラクシー賞、科学放送高柳賞最優秀賞、科学技術映像祭内閣総理大臣賞、ニューヨークフェスティバル・ドキュメンタリー部門優秀賞などを受賞。『アイヌの誇り胸に』で2022年ドイツ・ワールドメディアフェスティバル銀賞、『生ききる~俳優と妻の夜想曲』で2025年民放連テレビ教養部門最優秀賞ほか受賞。気象予報士。

「北海道ドキュメンタリーワークショップ」は、放送文化基金の助成を受けて2024年9月から各局が持ち回りで計6回開催。多彩なゲスト講師を招き、放送局の垣根を越えて切磋琢磨し交流を深めることを目的とし、局員に限らず制作会社など放送に携わる人なら誰でも参加できる場となりました。

本連載では、その全6回を月に一度のペースでレポートとしてお届けします。質疑応答のハイライトやゲスト講師が伝えたかったメッセージ・哲学を掘り下げながら、その熱気をお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。

👉この連載の他の記事を読む

🔗【連載第1回】斉加尚代さん「会社のためではなく社会のために」

🔗【連載第2回】森達也さん「SNS時代の今、映画『A』を振り返る」

🔗【連載第3回】“想定外”が導いたNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』

🔗【連載第4回】元メンバーのインタビューが全てを変えた――『安全地帯・零ZERO-旭川の奇跡-』

👉ワークショップの全体の概要や準備の経緯についての記事を読む

🔗 北海道で高まるドキュメンタリー熱(成果報告会2025)

“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、事務局レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る