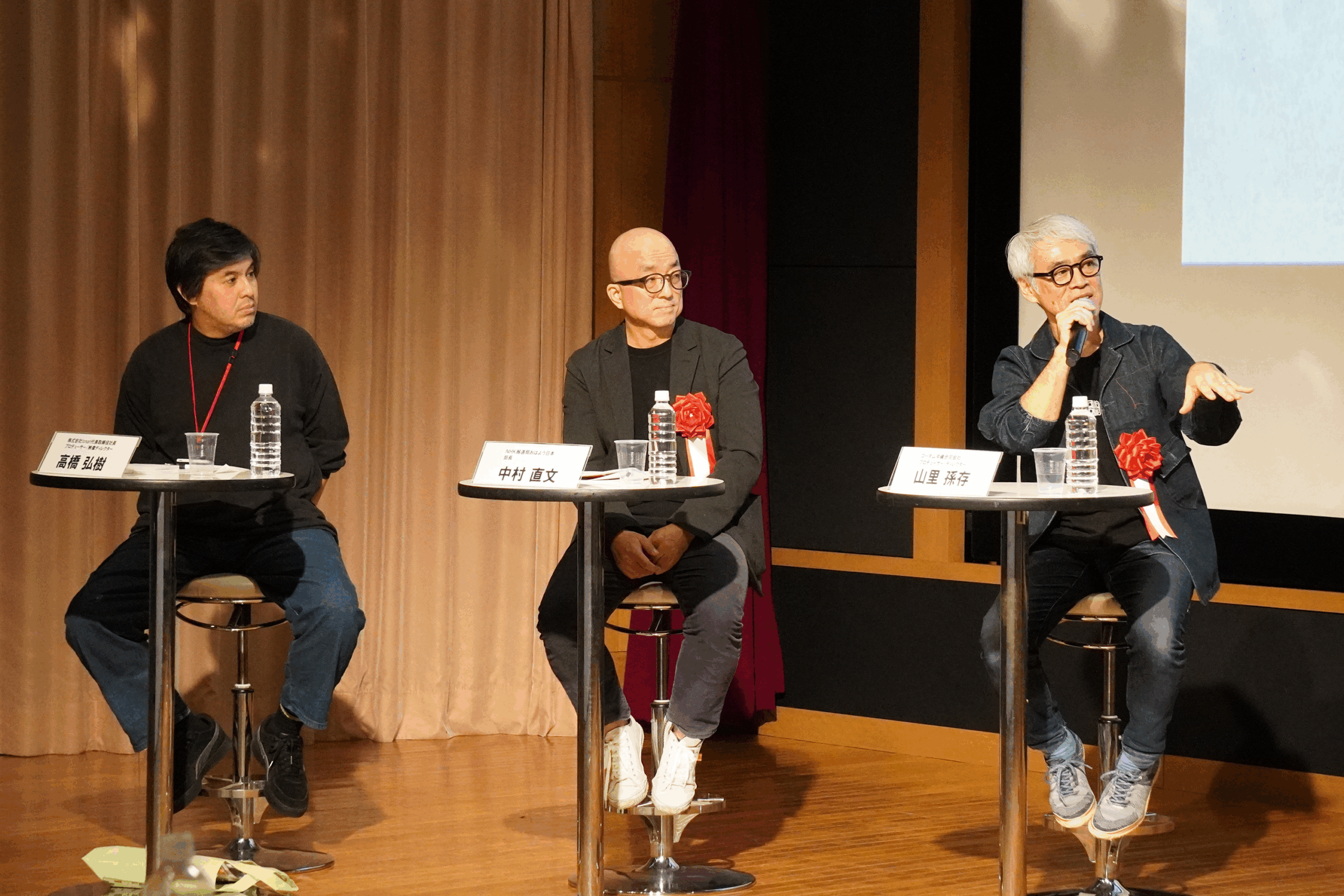

制作者フォーラム

【山里孫存】「やる気スイッチ」が押された瞬間―九州放送映像祭2025に参加して

「九州放送映像祭&制作者フォーラムinふくおか 2025」に「ミニ番組コンテスト」の審査員として呼んでいただき参加させてもらった。ものすごく嬉しくて、ウキウキしながら沖縄から飛んでいった。僕自身、何度も応募して挑戦してきたコンテストだったので、まさか自分が審査をする日がくるとは思いもよらぬサプライズで、若手ディレクターだった頃の自分に自慢してやりたい気持ちになったのだ。審査員という新たな視点で観た2025エントリー作品の30本は、どれも想いの詰まった素敵な番組ばかりで、特に「戦後80年」という節目の年ということで、若い制作者たちが「戦争」に向き合った作品も多く、心に響く5分間の連続だった。

九州のテレビマンにとって、年に一度、福岡で開催されるこの「ミニ番組コンテスト」は「若手の登竜門」というイメージが定着している。僕が所属していた沖縄テレビでも、「ミニ番組コンテスト」での高評価をきっかけに「やる気スイッチ」がONになり、飛躍する若手の姿を何度も目の当たりにしてきた。なかでも一番印象に残っているのが、2018年のコンテストで「準グランプリ」を受賞した沖縄テレビ報道部・祝三志郎という若手カメラマンの変貌ぶりだった。

彼の受賞作品のタイトルは「いつでも開いてた 宮城商店」。長年、おばぁがひとりで切り盛りしてきた宮城商店の最後の一日に密着したノーナレのミニドキュメンタリーだった。昔は賑やかだった浦添市の裏通りで、24時間営業を続けてきたという宮城商店。看板おばぁの愛くるしい笑顔と、おばぁの人柄に惹かれてきた近所の人たち、さらに撮影した祝カメラマン自身も幼い頃から通ってきた思い出の商店だったという要素も加わり、とても感動的な作品となった。

九州で準グランプリに選ばれた「いつでも開いてた 宮城商店」は、東京で開催された全国制作者フォーラムに進み、そこでは、あの電波少年のT部長として有名な土屋さんがイチオシのミニ番組を選ぶ「土屋敏男賞」にも選ばれた。土屋氏と肩を組む祝くんの笑顔が忘れられない。この作品での成功体験を境に、祝カメラマンの「やる気スイッチ」は入りっぱなしになった。それからの彼は次々と企画を提案し、どんどん番組制作をして、あれから7年経った今も、「やる気スイッチ」はずっと入った状態のままだ。

今回の「九州放送映像祭&制作者フォーラムinふくおか」の現場で、あの日の祝カメラマンと同じ目をした、若い制作者たちと僕は出会った。賞に選ばれてもそうでなくても、局の垣根を超えて作品を持ち寄り、互いの感性を刺激し合うこの場所は、制作者たちの「スイッチ」を入れる魔力を持っているのだとあらためて感じた。今回参加したみなさんも、きっと「スイッチON」の状態になったに違いない。テレビ界の明日を担う、みなさんの次回作が楽しみだ。

プロフィール

山里孫在(やまさとまごあり)

GODOM(ゴーダム)沖縄プロデューサー、ディレクター

沖縄県出身。1989年沖縄テレビ入社。以後、バラエティーや音楽・情報番組などの企画・演出を担当。2002年、報道部への異動を機に沖縄戦に関する取材を開始。米軍が撮影したフィルムを検証したドキュメンタリー「むかしむかし この島で」や、沖縄の伝説の芸人ブーテンを追った「戦争を笑え」などを制作。「地方の時代」映像祭、ギャラクシー賞、放送文化基金賞など受賞歴多数。近年は映画製作も手がけ、『岡本太郎の沖縄』、『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』をプロデュース。異色のドキュメンタリー映画『サンマデモクラシー』では監督を務め、制作過程をまとめた書籍版も出版。沖縄テレビを定年退職後、2024年沖縄を拠点に映像などのコンテンツを制作するGODOM(ゴーダム)沖縄合同会社を設立。

山里孫在さんがゲスト審査員として参加した「九州放送映像祭&制作者フォーラムinふくおか2025」の記事はこちら

「今をとらえる番組づくり」とは?―「九州放送映像祭&制作者フォーラム2025」を開催

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る