制作者フォーラム

「今をとらえる番組づくり」とは?―「九州放送映像祭&制作者フォーラム2025」を開催

編集部 鈴木祥吾

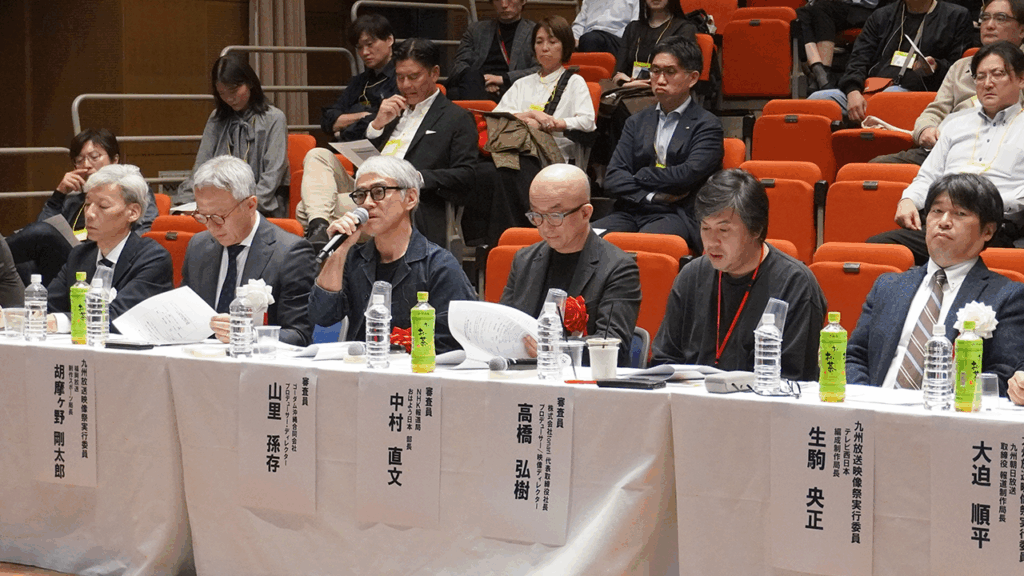

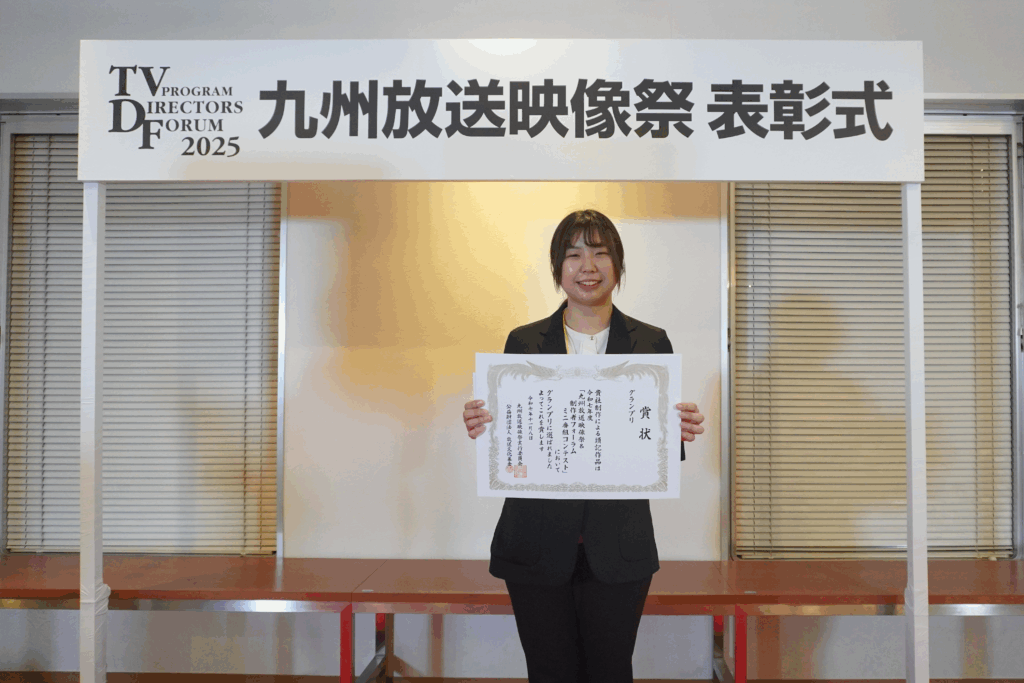

2025年11月8日(土)、「九州放送映像祭&制作者フォーラム」が、”NO TV, NO LIFE”をテーマにNHK福岡放送局のよかビジョンホールで開催されました。ミニ番組コンテストとトークセッションの2部構成で開催されたフォーラムには、九州・沖縄の全民放とNHKの制作者を中心に約70名が参加しました。司会は、山口喜久一郎アナウンサー(テレビ西日本)、財津ひろみアナウンサー(福岡放送)が務めました。

ミニ番組コンテスト

戦後80年、初めて語られた被爆体験

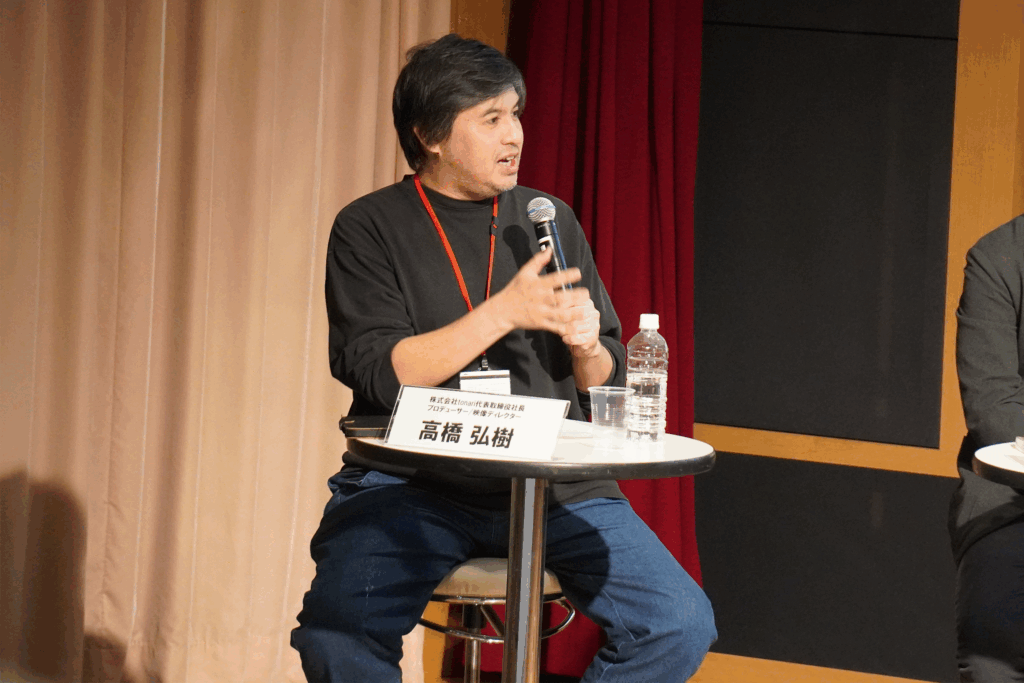

ミニ番組コンテストでは、各局1本ずつ夕方ニュースなどの1コーナーの番組(ミニ番組)が出品され、全30作品からグランプリ1本、準グランプリ2本、優秀賞4本、審査員特別賞3本が選ばれました。審査員の山里孫在さん(ゴーダム沖縄プロデューサー)、中村直文さん(NHK報道局「おはよう日本」部長)、高橋弘樹さん(映像ディレクター/「ReHacQ」プロデューサー)が番組ごとに講評・審査を行いました。

ミニ番組コンテスト 審査結果

| 賞 | 受賞者 | 番組名 |

|---|---|---|

| グランプリ | 小田夏好 (鹿児島テレビ放送) | 『おばあちゃん、戦争のはなしをきかせてください』 |

| 準グランプリ | 緒方太郎 (熊本県民テレビ) | 『【大好きな娘へ】死の4日前、すい臓がんの父が伝えた愛と希望の言葉』 |

| 準グランプリ | 土橋奏太 (RKB毎日放送) | 『僕だから伝えられること~日本一小さな営業マン』 |

| 優秀賞 | 田上日菜 (九州朝日放送) | 『密着花物語』 |

| 優秀賞 | 下田朋枝 (長崎文化放送) | 『希望よ響け~アメリカからナガサキへの贈り物~』 |

| 優秀賞 | 今栖那菜 (テレビ宮崎) | 『一家で代々つなぐ 椎葉村の郵便配達員に密着』 |

| 優秀賞 | 久保穂華 (南日本放送) | 『やちゃ坊たちの熱い夏』 |

| 審査員特別賞 (山里賞) | 川野優也 (サガテレビ) | 『24歳で亡き娘との“約束”…父がカフェ出店』 |

| 審査員特別賞 (中村賞) | 深井香帆 (NHK福岡放送局) | 『入管死が問うもの』 |

| 審査員特別賞 (高橋賞) | 堀内悠太郎 (TVQ九州放送) | 『大輪の花火 病室にも笑顔咲く』 |

グランプリに選ばれた『おばあちゃん、戦争のはなしをきかせてください』は、奄美大島から長崎の軍需工場へ働きに出た母が、今まで娘にすら隠していた被爆体験を初めて語る番組。山里さんから、「インタビュー構成だが、取材される側の目線に立った、お手本となる作品」と評価されました。

準グランプリ1本目、『すい臓がんの父が伝えた愛と希望の言葉』は、亡くなる直前に父が家族に残したメッセージを取材した番組。中村さんは「もしカメラが入らなければ、家族に語られていなかったかもしれない。これからのテレビがどんな映像を制作していくべきか、その可能性を示していた」と話しました。

2本目には、背骨が曲がる障害を持ち、幼い頃に歩行は困難と言われた山﨑海斗さんを取材した『僕だから伝えられること』が選ばれました。中村さんは、「同じ障害を持つ男の子が、山崎さんとの出会いを通じて前向きな生き方に変化している瞬間がよかった」と番組のメッセージ性とともに評価しました。

高橋さんからは、全体的な講評として「いい番組は、視聴者の感情に寄り添う番組。余韻に浸りたいときに待ってくれたり、次を知りたいときにすぐその映像が流れたりすると気分よく視聴できる」と話しました。撮影技術については「まだまだ勉強が必要」としつつも、「レベルの高い番組が多かったです」と総括しました。

戦後80年を迎えた今年は、例年以上に「戦争」をテーマにした作品が多く並びました。これまで沖縄を舞台に、そのテーマで制作を続けてきた山里さんからは、「特攻隊を美談のように扱い、“今の平和が続けばいい”という語り口には気を付ける必要がある。沖縄は決して平和ではない」と自身の経験も交えて指摘しました。

グランプリ、準グランプリに選ばれた上位3作品は、2026年2月14日(土)に東京で開催される「全国制作者フォーラム」に出品されます。

トークセッション

今をとらえるには、「アーカイブを見る?」「若者を見る?」

続いて、「今をとらえる番組作り」をテーマにトークセッションが行われました。山里さん、中村さん、高橋さんが登壇し、これからもテレビが視聴され続けるためにはどう制作していけばよいか、ミニ番組コンテストに出品した若い制作者の質問にも答えながら議論を深めていきました。司会進行は山口喜久一郎アナウンサー(テレビ西日本)。

沖縄を舞台に、数々のドキュメンタリーを制作してきた山里さんは、「今をとらえる番組」について「テレビ局にはこれまで先輩たちが撮影してきたアーカイブ映像がたくさんある。矛盾しているようだが、“今をとらえる”には、アーカイブと今をいかに深く結びつけられるかだと思う」と語りました。実際、以前勤めていた沖縄テレビで制作した『むかしむかし この島で』(2005年)は、米軍が撮影した沖縄戦のフィルムをもとに、この映像がどこで撮影されたかを住民とともに明らかにしていく番組。「普通は、ナレーションに映像をはめていくが、この作品は映像にナレーションをはめていった」と制作の裏側を明かしました。

『NHKスペシャル』などを制作してきた中村さんは、「普段TikTokを見ている人には、尺が1時間もある番組には耐えられないかもしれない。これまでとは違った話法(伝え方)ができないか、試行錯誤している」と話しました。さらに「若ければ若い発想が生まれるものでもないが、今の若い制作者は我々が若かった時以上に今の世代にどう受け入れられるか意識して制作している」と現場の実感も交えて語りました。

テレビ東京でヒット番組を連発し、現在はYouTubeチャンネル「ReHacQ」を運営する高橋さんは、今の時代を「ニュースの鮮度の落ち方が半端ではない時代になりました。だからこそ、消えそうなものを描いてきた」と語りました。『空から日本を見てみよう』を例に、「人が住まなくなりそうな島を撮影していたが、ただそれだけ記録してもつまらないので、企画をかけ算して面白くしていく」と番組側の仕掛けがいかに重要か力説しました。

会場で聞いていた制作者から「自分で制作した映像を編集室で見ていて泣いてしまうことがある。これは自己満足になりませんか」と質問がありました。高橋さんからは、「僕も自己満足できない映像は世に出せません。ただ、視聴率は気にしています。どういう人が見ているのか8割くらい理解して、2割くらいエゴが出てもいいのではないでしょうか」と答え、さらに「視聴者をペルソナとして客層に分け、20~30人くらい設定している」と、テレ東時代から数字に向き合ってきたことを明かしました。

「若者へのアプローチ」について尋ねられた山里さんは、「今なら『新しいカギ』(フジテレビ)のような“体験型”の番組をきっかけにアプローチしていってはどうか」と話しました。中村さんは、「ニューヨーク・タイムズのトップも話していたが、AI時代に大手メディアの情報はどんどんと埋没していく。視聴者といかに強固な関係を結んでいけるかが大事」と語りました。

高橋さんは、大学生に人気のスマホアプリ“BeReal.”を挙げ、まず「会場内でこのアプリを入れている人はどれくらいいますか」と問いかけました。会場内が静寂に包まれると、「若者に向き合うと言いつつ、その“本気度”が見えないんですよね」と話し、「僕だって若者の気持ちなんて面倒くさくて本当は理解したくない(笑)。でも必要だから」と、会社でも、個人でもまだまだできることがあると訴えました。

懇親会

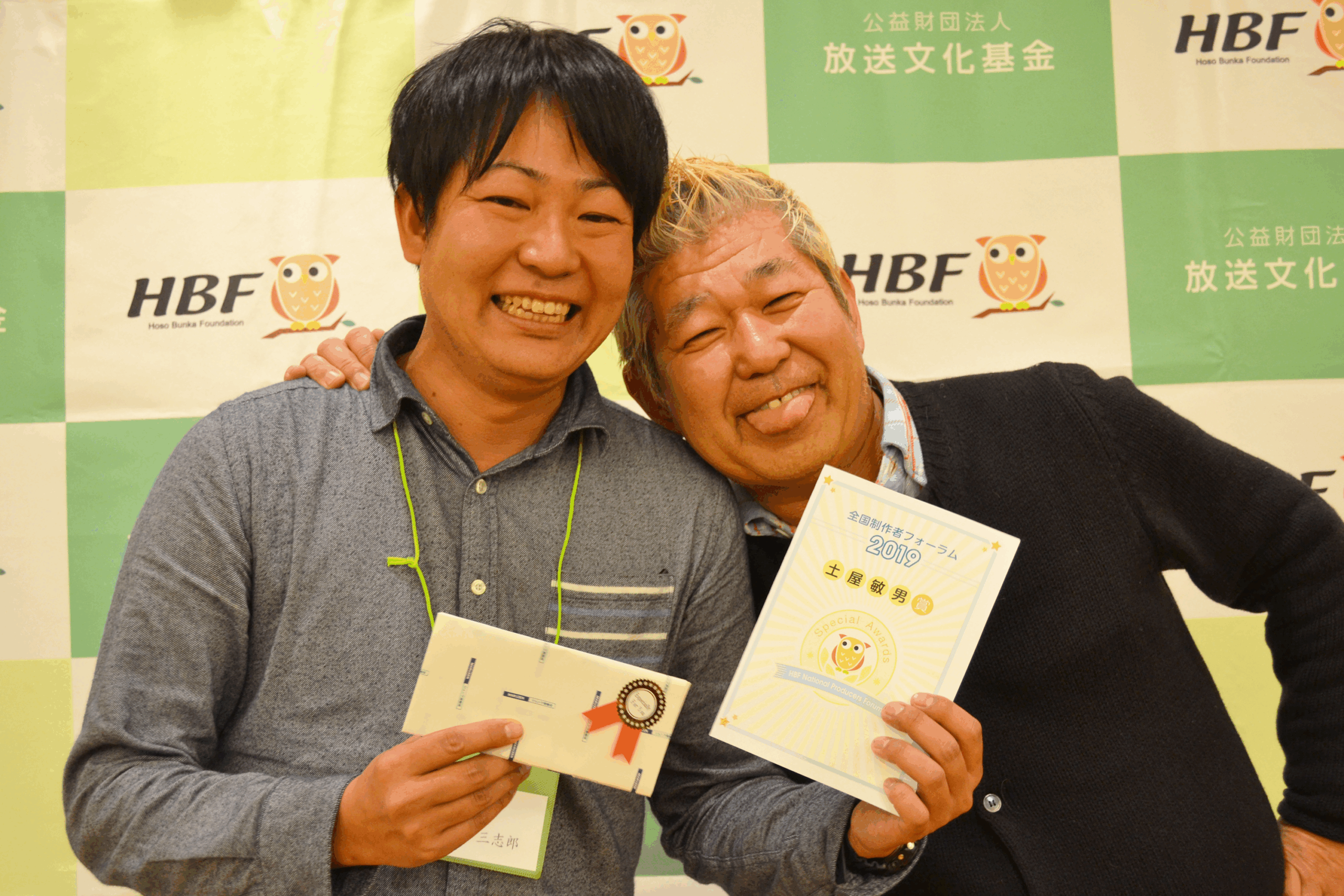

最後の懇親会では、ミニ番組コンテストの受賞結果が発表されるなど、制作者同士が局の垣根を越えて交流しました。グランプリを受賞した小田さんは、鹿児島テレビ放送に転職して1年目での受賞。昨年までは、制作会社で2年間働いていました。「以前はテレビの仕事もあったのですが、今は完全にWEB1本に絞ってしまって。テレビの仕事がしたくて転職しました」と話しました。

普段は宮崎の放送局で働く制作者は、「これからどんな番組を作っていけるか不安でしたけど、今日一日でやる気が出てきました。次回は出品したいと思います」と意気込みを見せるなど、熱気に包まれたフォーラムとなりました。

ゲスト審査員の山里孫在さん(ゴーダム沖縄)からフォーラムの感想を頂きました!

「やる気スイッチ」が押された瞬間―【ゴーダム沖縄 山里孫存】

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る