HBF CROSS

“想定外”が導いたNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』 ― 北海道ドキュメンタリーワークショップ第3回・前編

未来へつなぐ灯 連載第3回

NHK札幌放送局 栗山慎二

2025年2月16日、NHK札幌放送局で第3回北海道ドキュメンタリーワークショップが開催された。

テーマを「想定外を取材・構成する」とし、現場のディレクターがパネラーとして制作プロセスを詳細に語ることで今後の番組作りの参考にしてもらうことをねらった。

当日は90人を超える参加者が集まった。

「怪物ヒグマ」の予期せぬ最期――番組はそこから始まった

題材としたのはNHKスペシャル『OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎』(初回放送2023年10月15日)である。「OSO(オソ)18」とはヒグマのコードネームで、道東で60頭以上の牛を襲い、罠を見抜く高度な知能と人間を極度に警戒する慎重さから「怪物」と恐れられていた。それが2023年7月、逃げるそぶりもなく地元のハンターによってあっさりと射殺されてしまう。なぜ「OSO18」はこのような死に至ったのか?「怪物ヒグマ」の正体とは何だったのかに迫る番組である。

これまでの取材は無駄に?――「想定外」が動かした2人のディレクター

上映後、番組を担当したNHKディレクターの山森英輔と有元優喜が登壇し、制作のプロセスを語り始めた。2人はこの番組の前に複数の「OSO18」をテーマにした番組を制作しており、2022年から2023年にかけては北海道庁による「捕獲作戦」で「OSO18」が息詰まるような攻防の果てに仕留められるまでを追う番組をイメージしていたという。

そうした中で2023年8月21日に「OSO18駆除」の一報が入り、実際に仕留められたのは3週間ほど前で死体は残っていないことが分かる。捕獲の過程を撮れないという「想定外」が起こったため、これまでの取材は無駄になるかもしれないというのが当初の受け止めだった。

しかし、取材してきた関係者が多くいるため、2人は翌日に現場に向かうことにした。

この道中で2人に「10月のNHKスペシャルを制作できないか」という話が来たという。

「缶詰になっているのでは」

(山森)「駆除の一報から放送予定日の10月15日までは2か月ないくらい――ある程度取材できる時間がある。“この時間で頑張ってみろ”というメッセージだと受け止めて、有元とはできるだけやってみようと話しました」

ただ、この時は、どうすれば番組を形にすることができるのか、確信は全くなかったという。さらに、その日の取材で、人間を極度に警戒してきたOSO18が、見通しのよい牧草地でヒグマを撃った経験のないハンターに仕留められていたことが判明するなど、「想定外」が積み重なることとなった。

しかし、取材を続けるなかで、有元は番組化の兆しを得たという。この日の夕方、OSO18を追跡してきたハンターの自宅での取材を終えた有元は、帰り際に「死体はどうなったのか」と尋ねている。すると、「(食肉として)缶詰になっているのではないか」という返事があった。

(有元)「その時に番組になるのではないか、と直感的に思いました。これまでずっと怪物だという風に日本中のメディアが伝えてイメージを面白がってきたけれど、最期は人知れず殺され食肉になって食べられているのだとしたら、何かすごく現代を表しているなというのが直感でした」

肉から骨へ

さらに、OSO18の行動範囲とされてきたエリアに、ほかの大型のオスのヒグマが多数出没していたこと、その映像が残っていることが、この日の取材でわかる。2人は、夜に落ちあい、互いの取材内容を共有したうえで、番組の方向性を話し合った。

(山森)「謎のヒグマが謎のまま死んだということは興味深く、知らないことを知っていくというプロセスを番組にすればいいのでは、ということは有元と確認しました。ライバルとなるような他のオスのヒグマの存在が、OSO18の死に関わっているのではないかとの仮説も議論しました」

「想定外」を出発点にして新たな方向性を探ろうとする2人に、「OSO18の肉が東京のジビエレストランで食べられている」という情報が入ってきた。まさにハンターの言葉が現実化したという驚きが新たな取材を後押しした。OSOがどのような最期を迎えたのかを明らかにするため、解体された現場の洗い出しや専門家への聞き取りといった地道な作業が続けられ、ヒグマの骨があれば栄養状態や食性など生態の分析ができることが見えてきた。

“テリー伊藤なら掘ると思います”

有元は解体業者からOSOの骨は廃棄物として堆肥の中に埋められていることを確認していた。堆肥は小学校の体育館ほどの広さに3メートルの高さまで積まれ、大量のエゾシカの死骸も捨てられていたため内臓などが腐って異臭を放っていた。現場にいるだけで息をするのがつらいほどだった。

(有元)「取材から帰ってきて宿にいたんですけど、骨があれば分かることがあるということで、これは探さないとだめですかねって言ったら、(山森は)それはいろいろなリスクもあるからちゃんとプロデューサーに相談しようと」

(山森)「衛生的には悪い環境だというのは間違いないので、自分ではよし行こう、とは言い切れなくて」

札幌にいるプロデューサーに「これは掘るべきでしょうか」というチャットを投げかけたところ、返信が来た。

(有元)「ほぼ一行で返信が来て、“テリー伊藤なら掘ると思います”と。“掘れ“とは言っていないのが素晴らしくて。分かりました、掘ります、と」

再び現場に向かった有元だが、実際に骨が見つかるとは思っていなかった。ただ、番組のストーリーを進めていくために「謎の解明に向かって取材スタッフが何かをした」ことが描ければ、視聴者も納得するのではという考えがあったという。

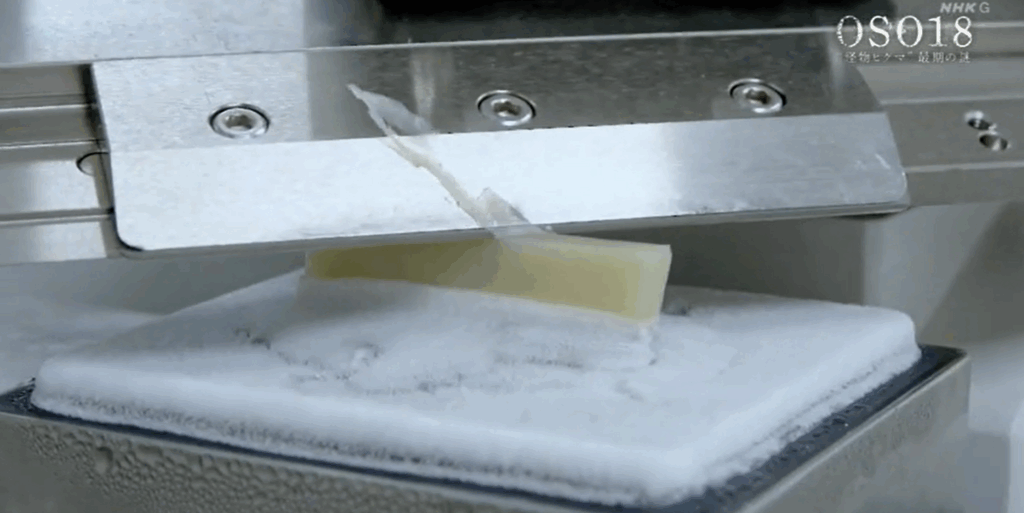

当初、発酵して固くなっていた堆肥を人力で掘ろうとしたが全く手が付けられない。たまたまロケ車のドライバーが重機を運転できる免許を持っていたことから堆肥を崩し、その中から骨を有元がスコップでより分けていくことになった。

4時間もの作業の末、ついにOSOの骨が掘り出されたシーンもまた「想定外」であり、番組のハイライトとなっている。

骨の分析から見えた新たなメッセージ

この骨の分析から驚くべきことが分かった。草や木の実を食べる一般的なヒグマとは違い、OSOは早くから「肉食」に傾いていたのだ。そのために野生を奪われて健康を害し、最期はライバルヒグマに敗れて傷つけられ、行動エリアを離れた結果、あっさりと人間に仕留められたという経緯が見えてきた。

OSOが肉食になったきっかけの一つにはエゾシカの爆発的な増加があり、その背景には温暖化で越冬しやすくなったことなど人間の関与も考えられる。

OSOの死という「想定外」で一度は諦めかけた番組は、「謎の死」の原因を探っていくという方向転換をしたことで全く新たな意味を持つ内容となり、「人間と自然はどう向き合うべきか」というメッセージへとつながっていった。

偶然を引き寄せる力――制作者たちの胆力

2人のディレクターの報告の後、参加者との間で質疑応答が行われた。質問者からは「自分がOSO駆除の一報を聞いたらすごく焦るはず。想定外の要素を逃がさない取材をするには何が大切か」という質問が出た。これに対して2人の回答からは「骨が見つかって分析までできたのは偶然」という言葉が出た。何が撮れるか、取材を尽くしてもコントロールできない領域があるが、それゆえに「やってみるしかない」。

このケースでは過去の番組での2年間に渡る取材実績があり、「ここで動かねば後悔する」という思いもあった。地道な取材の積み重ねで引き寄せた事実と、番組全体の意味を考え続ける粘り強い作業が、このドキュメンタリーを完成へと導いた。

「想定外」を恐れず、むしろその中に可能性を見出そうとする制作者たちの胆力が伝わるワークショップだった。

【番組のご視聴はこちらから】

▶NHKオンデマンド:NHKスペシャル OSO18 “怪物ヒグマ” 最期の謎

プロフィール

栗山慎二(くりやま しんじ)

NHK札幌放送局メディアセンター専任部長

1969年生まれ。札幌市出身。1992年NHK入局。報道局、名古屋局、衛星ハイビジョン局、NHKグローバルメディアサービス、釧路局などでニュース番組や報道番組の制作に関わり、2023年より札幌局。自治体財政や医療問題、スポーツや自然現象まで幅広く担当してきた。

「北海道ドキュメンタリーワークショップ」は、放送文化基金の助成を受けて2024年9月から各局が持ち回りで計6回開催。多彩なゲスト講師を招き、放送局の垣根を越えて切磋琢磨し交流を深めることを目的とし、局員に限らず制作会社など放送に携わる人なら誰でも参加できる場となりました。

本連載では、その全6回を月に一度のペースでレポートとしてお届けします。質疑応答のハイライトやゲスト講師が伝えたかったメッセージ・哲学を掘り下げながら、その熱気をお伝えしていきます。次回もどうぞお楽しみに。

👉この連載の他の記事を読む

🔗【連載第1回】斉加尚代さん「会社のためではなく社会のために」

🔗【連載第2回】森達也さん「SNS時代の今、映画『A』を振り返る」

🔗【連載第4回】元メンバーのインタビューが全てを変えた――『安全地帯・零ZERO-旭川の奇跡-』

🔗【連載第5回】「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く

🔗【連載第6回】「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ

🔗【連載第7回】“言葉のスナイパー”田代裕さんが語るポスプロの現場

👉ワークショップの全体の概要や準備の経緯についての記事を読む

🔗 北海道で高まるドキュメンタリー熱(成果報告会2025)

“HBF CROSS”は、メディアに関わる人も、支える人も、楽しむ人も訪れる場所。放送や配信の現場、制作者のまなざし、未来のメディア文化へのヒントまで──コラム、インタビュー、事務局レポートを通じて、さまざまな視点からメディアの「今」と「これから」に向き合います。

関連記事を見る

新着記事を見る

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る