放送文化を取り巻く様々な情報をお届けするメディア。

HBF MAGAZINE

放送文化を知る、 楽しむ。

HBF CROSS

HBF CROSS

HBF CROSS

HBF CROSS

HBF CROSS

HBF CROSS

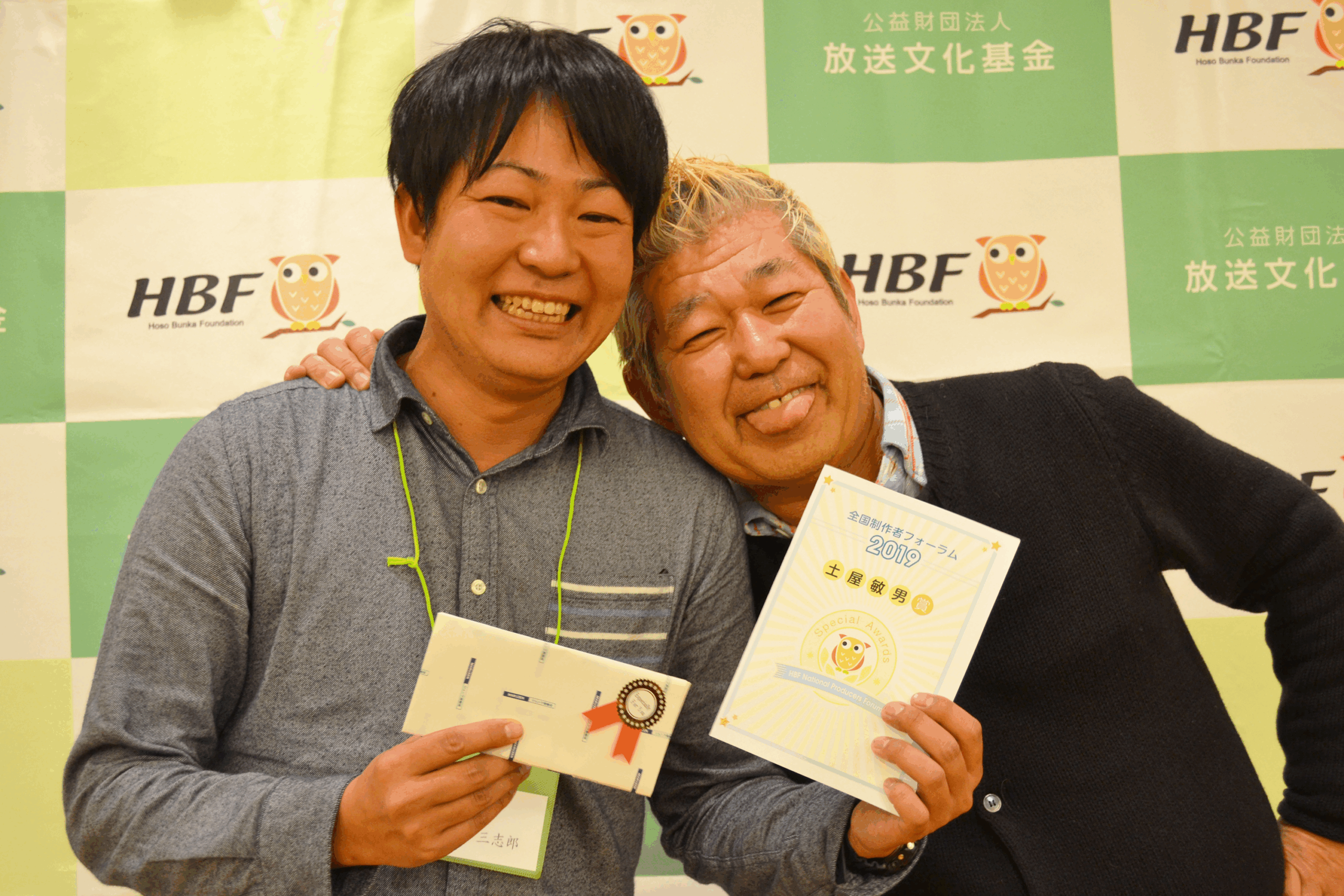

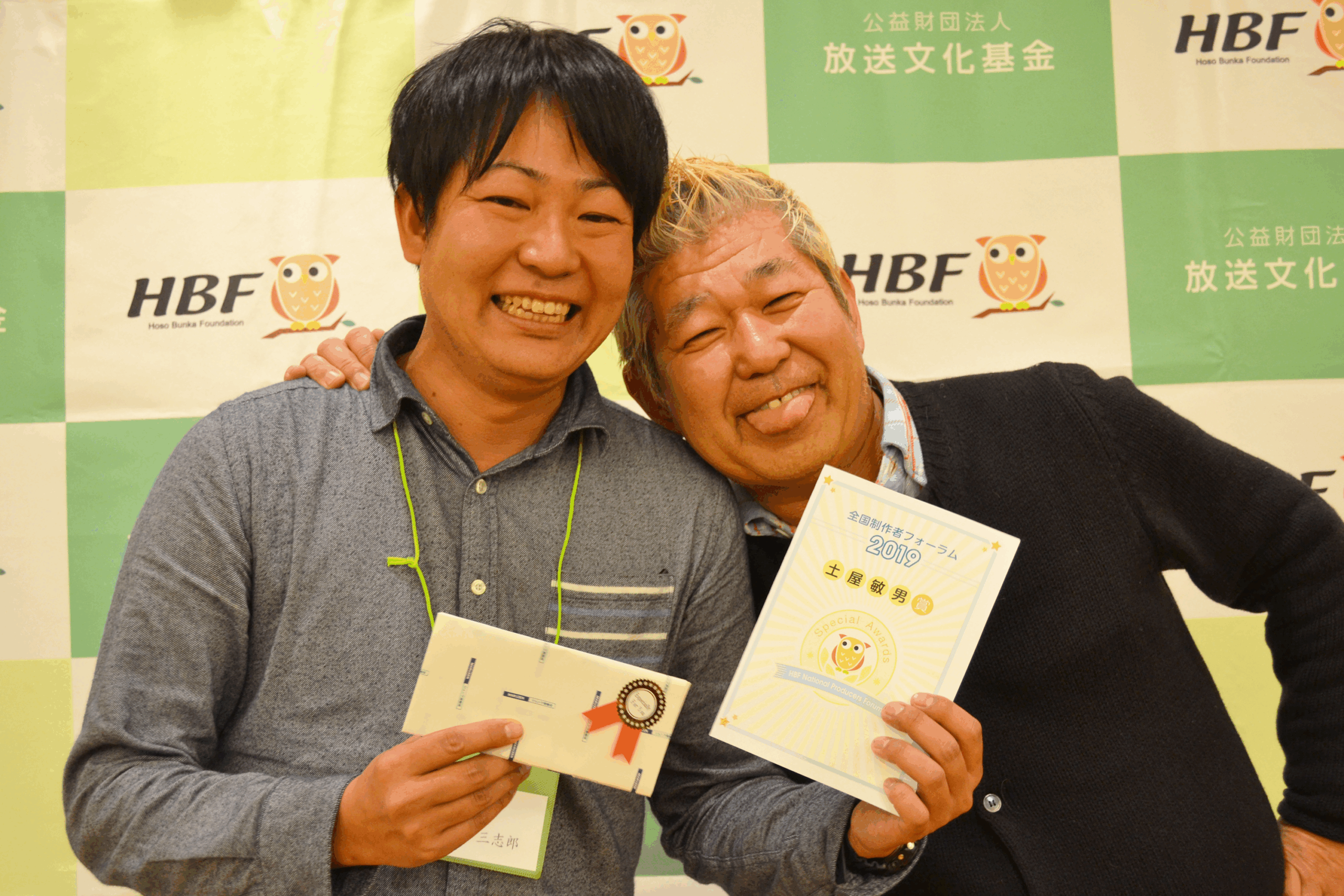

制作者フォーラム

HBF CROSS

HBF CROSS

制作者フォーラム

助成

制作者フォーラム

『有吉ゼミ』の「相撲グルメ」は侮れない

「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ―北海道ドキュメンタリーワークショップ第5回

リアリティショーとしてのオーディション番組―『ASAYAN』の遺産―【塚田修一】

配信時代、日本のバラエティはどう戦うのか〜『ラヴ上等』と『フィジカル100』から考える現在地【長谷川朋子】

『国境デスロード トランプの壁突破デスロード』--命の現場で、作り手はどこまで踏み込めるのか

グローバル展開の次に何があるのか──日韓のテレビ制作者たちが向き合う課題

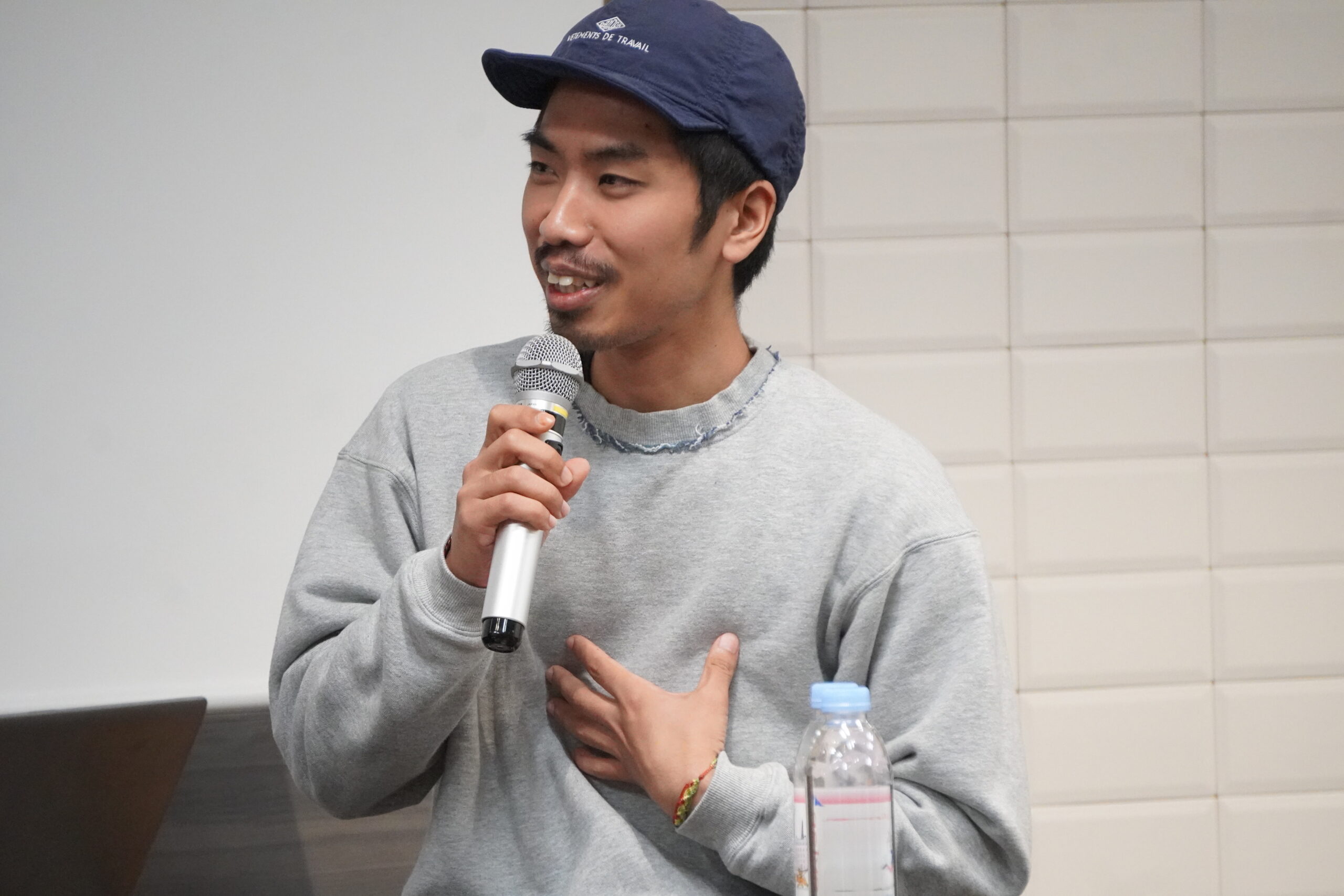

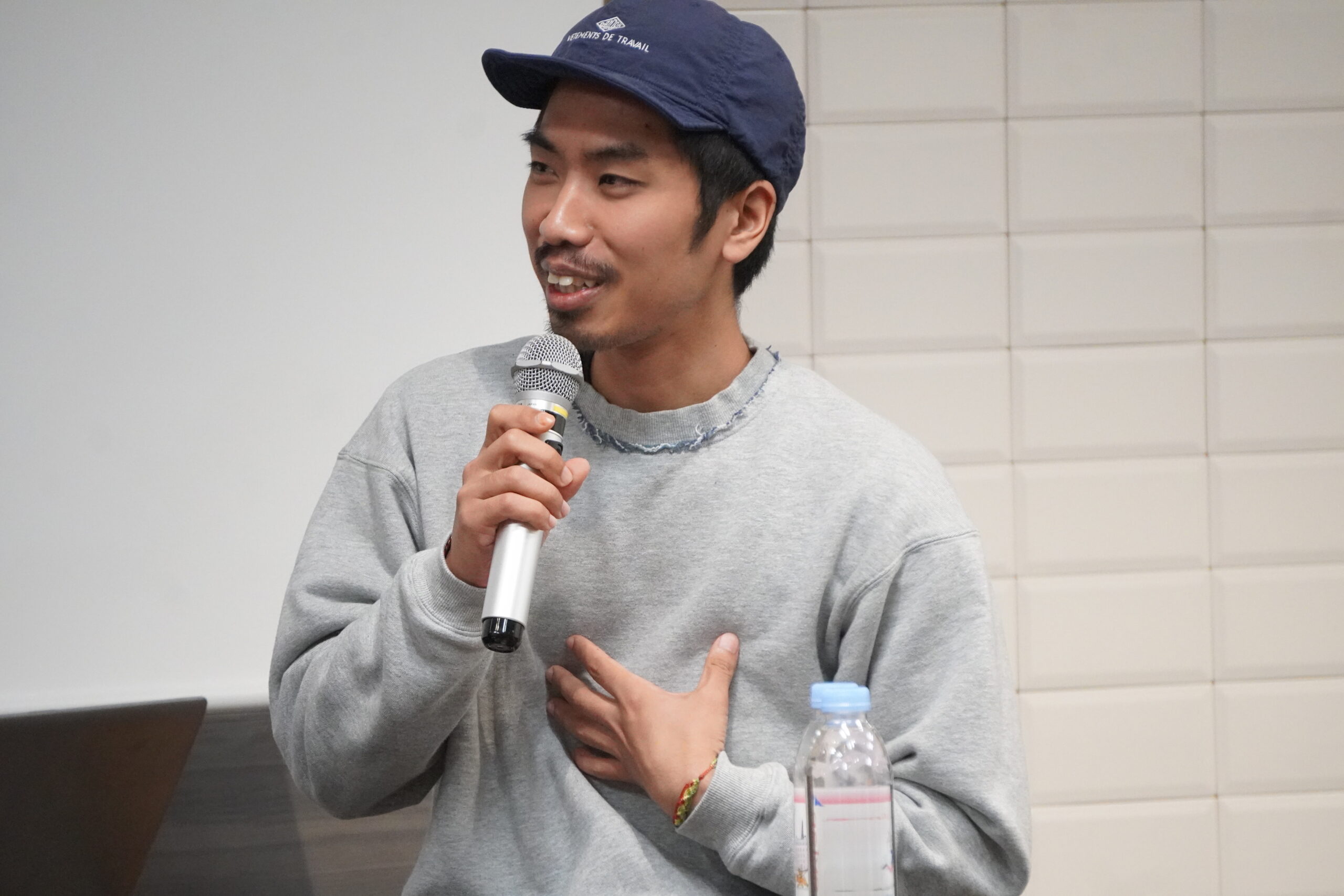

【藤村忠寿】「すでに終わっている映像」を、今さら検証する意味

『灯りのようなものが、たしかに』視聴者に返ってくる“問い”―ローカル局発WEBドキュメンタリーという表現【長谷川朋子】

「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く―北海道ドキュメンタリーワークショップ第4回

【稲田豊史】「評価」に飢える若き制作者たち―「2025北日本制作者フォーラムinふくしま」に参加して

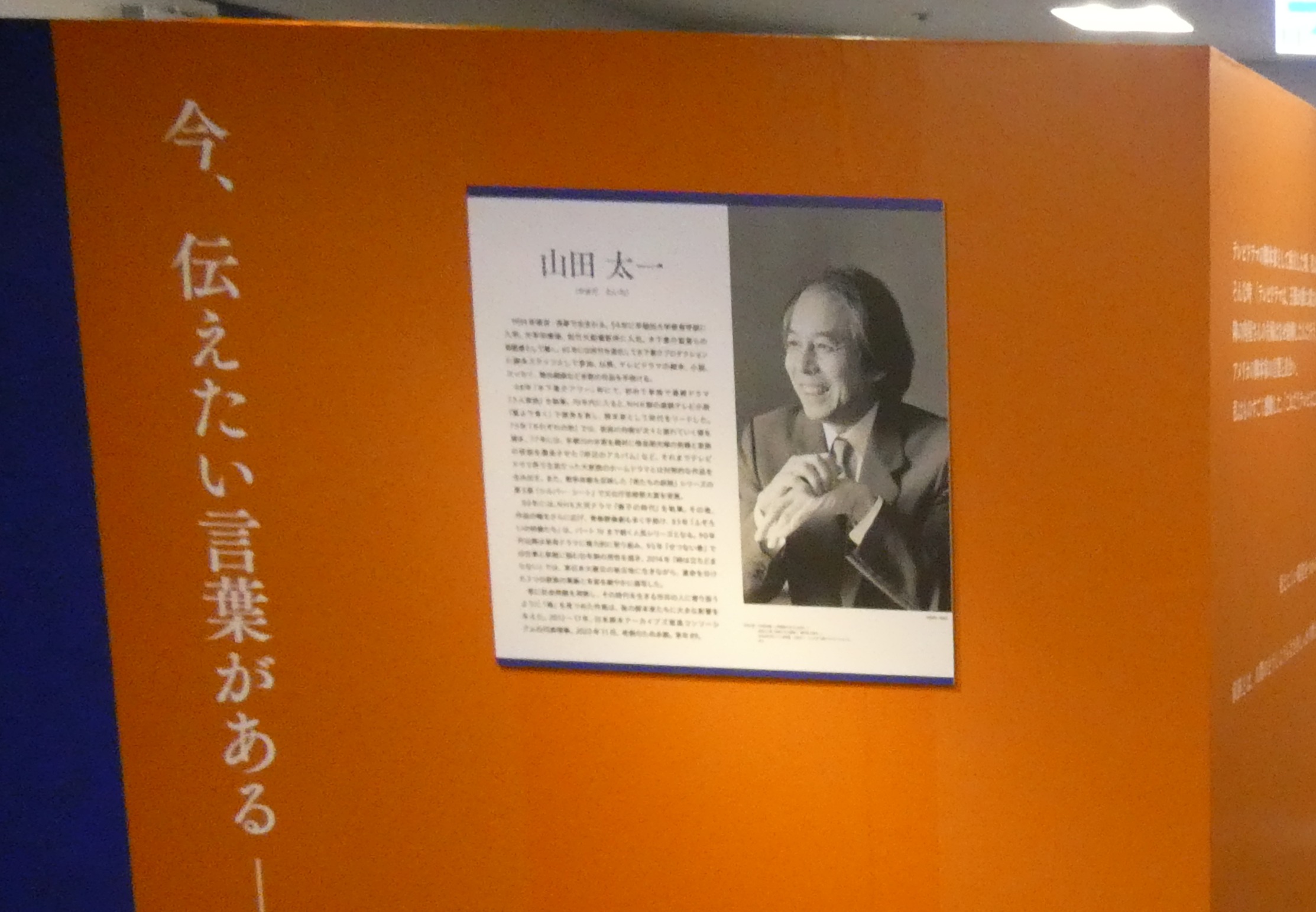

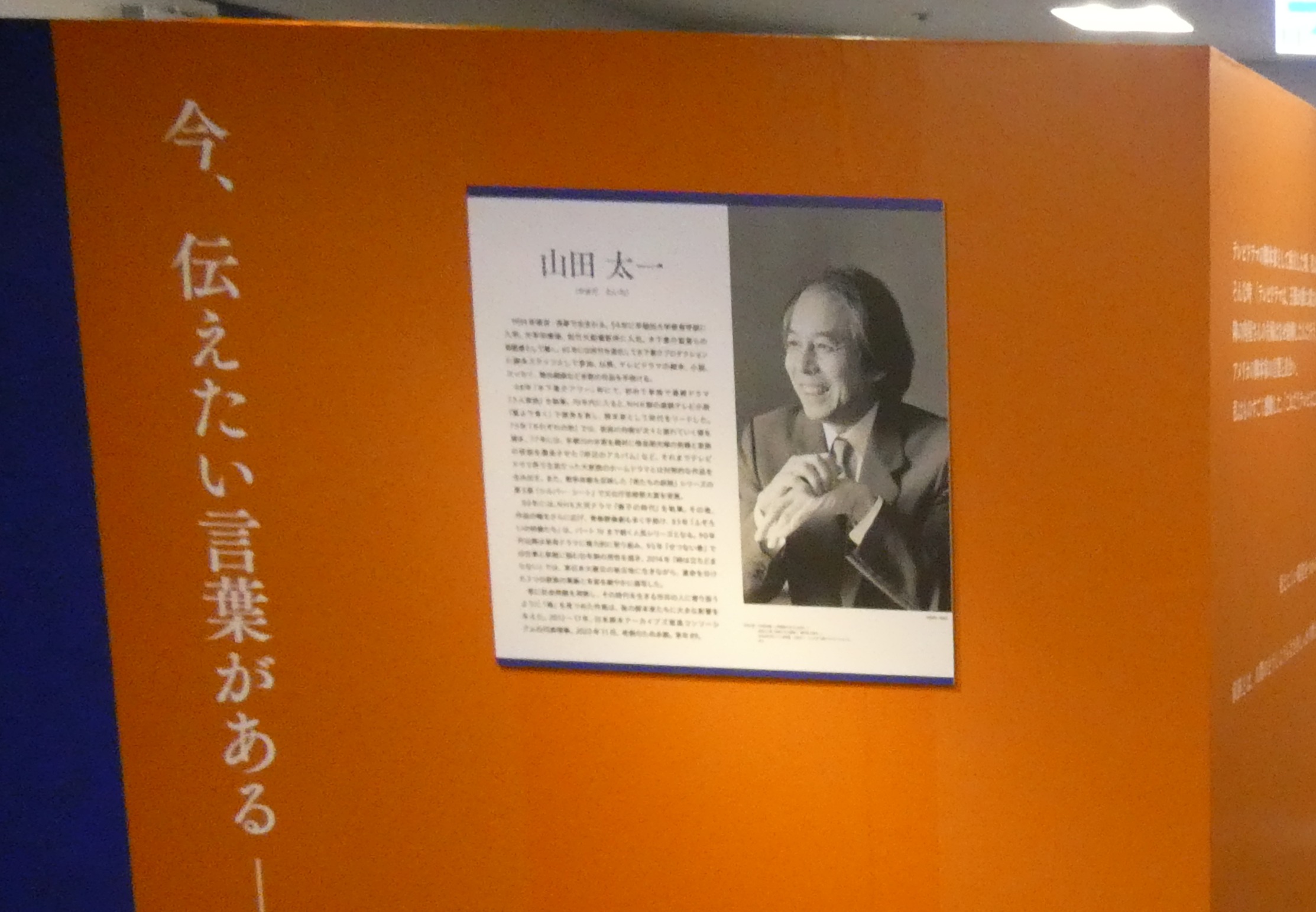

テレビドラマを文化として次代に伝えるために――「山田太一・上映展示会」の意義・前編【放送評論家 鈴木嘉一】

【山里孫存】「やる気スイッチ」が押された瞬間―九州放送映像祭2025に参加して

HBF CROSS

『有吉ゼミ』の「相撲グルメ」は侮れない

HBF CROSS

「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ―北海道ドキュメンタリーワークショップ第5回

HBF CROSS

リアリティショーとしてのオーディション番組―『ASAYAN』の遺産―【塚田修一】

HBF CROSS

配信時代、日本のバラエティはどう戦うのか〜『ラヴ上等』と『フィジカル100』から考える現在地【長谷川朋子】

HBF CROSS

『国境デスロード トランプの壁突破デスロード』--命の現場で、作り手はどこまで踏み込めるのか

HBF CROSS

グローバル展開の次に何があるのか──日韓のテレビ制作者たちが向き合う課題

制作者フォーラム

【藤村忠寿】「すでに終わっている映像」を、今さら検証する意味

HBF CROSS

『灯りのようなものが、たしかに』視聴者に返ってくる“問い”―ローカル局発WEBドキュメンタリーという表現【長谷川朋子】

HBF CROSS

「凝縮したリアル」の描き方――『小学校~それは小さな社会~』山崎エマ監督に聞く―北海道ドキュメンタリーワークショップ第4回

制作者フォーラム

【稲田豊史】「評価」に飢える若き制作者たち―「2025北日本制作者フォーラムinふくしま」に参加して

助成

テレビドラマを文化として次代に伝えるために――「山田太一・上映展示会」の意義・前編【放送評論家 鈴木嘉一】

制作者フォーラム

【山里孫存】「やる気スイッチ」が押された瞬間―九州放送映像祭2025に参加して

HBF CROSS

『有吉ゼミ』の「相撲グルメ」は侮れない

HBF CROSS

「私はあなたではない」から始まる対話――是枝裕和監督に聞く、他者を描くということ―北海道ドキュメンタリーワークショップ第5回

HBF CROSS

新人ディレクターの挑戦に出会う――『令和に足りないテレビ』

HBF CROSS

リアリティショーとしてのオーディション番組―『ASAYAN』の遺産―【塚田修一】

HBF CROSS

配信時代、日本のバラエティはどう戦うのか〜『ラヴ上等』と『フィジカル100』から考える現在地【長谷川朋子】

HBF CROSS

老いと演劇が出会う場所――『老いて、輝く ~99歳の看板俳優~』

HBF CROSS

『国境デスロード トランプの壁突破デスロード』--命の現場で、作り手はどこまで踏み込めるのか

HBF CROSS

グローバル展開の次に何があるのか──日韓のテレビ制作者たちが向き合う課題

HBF CROSS

日々の積み重ねが、暮らしになる──『沢村貞子さんと私のお正月』

私たちについて

詳しく見る財団情報

詳しく見る